○すさみ町電子計算組織管理運営規則

平成5年12月21日

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、すさみ町が使用する電子計算組織の適正な管理運営に関する必要な事項を定め、住民の個人情報を保護するとともに、行政事務の効率化を図ることを目的とする。

(情報の提供)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器をいう。

(2) 個人情報 電子計算組織で扱う個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を特定することができるものをいう。

(3) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(4) 電子計算機 中央処理装置及びこれに接続された機器のうち電子計算室に設置されたものをいう。

(5) 端末機 電子計算機に接続されたディスプレイ及びプリンタのうち電子計算室以外に設置されたものをいう。

(6) 電算処理 電子計算組織による情報の入出力及び演算加工などの処理をいう。

(7) データ等 電算処理に係る入出力帳票、磁気その他の媒体に記録された情報及びドキュメントをいう。

(8) ドキュメント システム設計書、操作手順書、プログラム説明書及びコード表などの電算処理に必要な仕様書をいう。

(9) 磁気ファイル 磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピーディスクなどの磁性体に特定の目的に沿って組織的に記録されたデータの集合体をいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電算処理をすることができる事務の範囲は、町の機関が所掌する事務で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 経費の節減を図ることができるもの

(3) 事務の効率化を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

第2章 管理運営組織

(データ保護管理者)

第4条 電算処理するデータを的確に管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。保護管理者は、総務課長をもって充てる。

(データ保護担当者)

第5条 保護管理者は、その事務の一部を処理させるため、データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。

(処理体制)

第6条 電子計算組織の管理運営は、総務課及び各業務主管課が行うものとする。

(所掌事務)

第7条 前条の総務課が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 電子計算組織運用の調整並びに計画に関すること。

(2) 電子計算組織活用の推進及び補助に関すること。

(3) データ等の管理に関すること。

(4) 電子計算機の管理に関すること。

(5) 電子計算室の管理に関すること。

2 前条の業務主管課が行う事務は、次のとおりとする。

(1) 電子計算組織による情報の管理及び処理に関すること。

(2) 電算処理するデータ等の作成及び管理に関すること。

(3) 業務主管課に設置する端末機の管理に関すること。

(付議)

第8条 保護管理者及び業務主管課長は、次の各号に該当するときは、あらかじめすさみ町個人情報保護管理委員会に付議しなければならない。

(1) 大規模なシステム開発及び変更をしようとするとき。

(2) 個人情報を追加又は消去しようとするとき。

(3) 外部に処理を委託しようとするとき。

(4) その他電子計算組織の管理運営上重要と思われること。

第3章 データ等の管理

(電算処理)

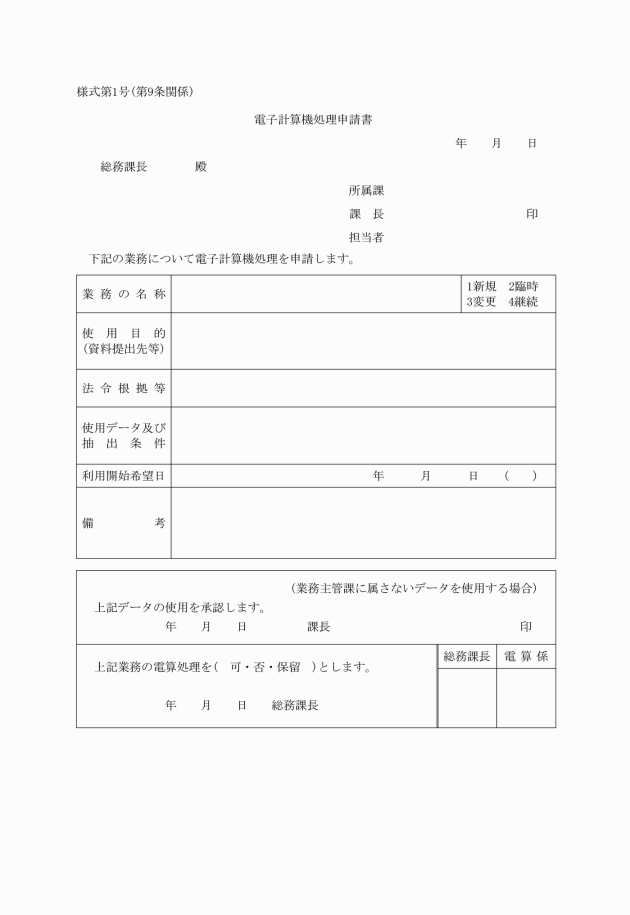

第9条 所管に係る事務の電算処理を申請し、又は変更しようとする課の長(以下「申請課長」という。)は、電子計算機処理申請書(様式第1号)を保護管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請課長は、他課の事務に関する個人情報を含むデータを利用する必要があるときは、事前に当該他課の長の承認を得なければならない。

(入出力の帳票及び媒体の管理)

第10条 業務主管課の長は、所掌事務に係る入出力の帳票及び媒体を常に整備し、その取扱いについて保護管理者と協議のうえ適正に管理しなければならない。

(磁気ファイルの管理)

第11条 保護管理者は、重要な磁気ファイルについて管理台帳を整備し、保管庫からの出入庫、データの作成、追加、更新、廃棄、複写等その手続を定め、適正に管理しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第12条 保護管理者は、ドキュメントを整理し、外部への持ち出し、複写等について、その管理上必要な手続を定め、適正に管理しなければならない。

第4章 オペレーション管理

(電子計算機)

第13条 保護管理者は、電子計算機の取扱者を指名しなければならない。

2 業務主管課の長は、所掌する事務を電算処理させるため、所属職員のうちから電子計算機の操作担当者を指名し、保護管理者に通知しなければならない。

3 電子計算機は、指名された取扱者及び操作担当者のみが操作できる。

(端末機)

第14条 端末機の管理責任者(以下「端末管理者」という。)は、端末機が設置されている課の長をもって充てる。

2 端末管理者は、端末機の利用に際し、保護管理者とその利用範囲及び管理方法について協議してこれを行うものとする。

3 端末管理者は、所属職員のうちから端末機取扱者を指名し、保護管理者に通知しなければならない。

4 端末機は、端末管理者のほか前項の規定により指名された職員でなければ操作できない。

5 端末機取扱者は、処理されるデータの機密は、厳重に守らなければならない。

6 端末機の操作に当たっては、利用目的以外の記録を検索し、改変し、又は消去されることのないよう措置を講じなければならない。

(運用時間)

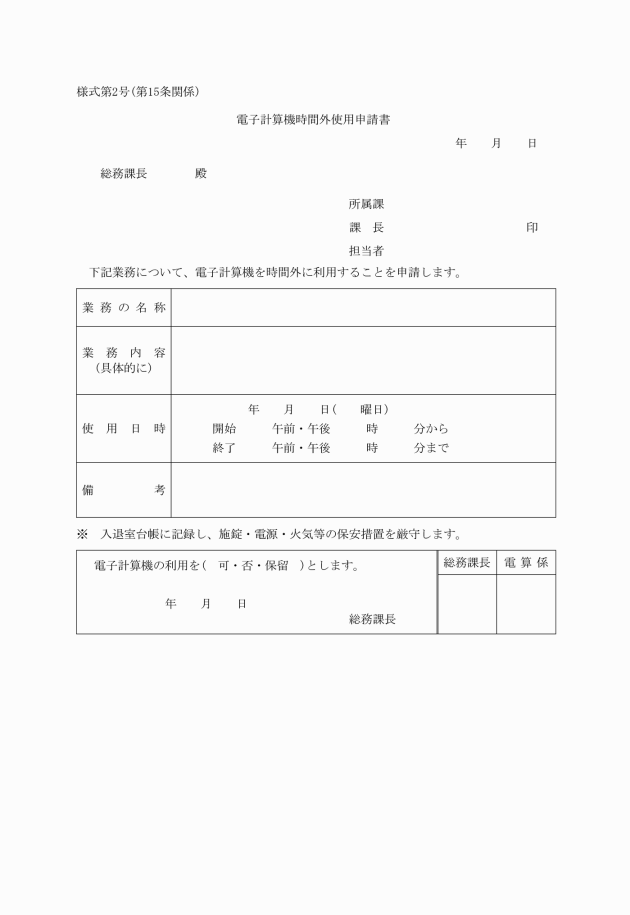

第15条 電子計算機及び端末機の運用時間は、すさみ町の休日を定める条例(平成2年すさみ町条例第10号)第1条第1項に定める日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 緊急又はやむを得ず運用時間外に端末機使用の必要性が生じた場合、端末管理者は事前に保護管理者に連絡し、承認を得るものとする。

第5章 電子計算室の管理

(入退室の管理)

第16条 電子計算室には、第13条に規定する電子計算機取扱者及び操作担当者以外のものを入室させてはならない。ただし、保護管理者が必要と認めたときは、この限りではない。

2 前項ただし書により入室させるときは、保護担当者の立会いのもとでなければならない。

3 保護管理者は、入退室者の所属、氏名、入室時刻、退室時刻等を記録し、掌握しておかなければならない。

(保安措置)

第17条 電子計算室には、火災、盗難又は事故に備え必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第18条 保護管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう務めなければならない。

2 保護管理者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。

第6章 業務の委託

(委託処理の基準)

第19条 電子計算組織によるデータ処理の全部又は一部が、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託により処理すること(以下「委託処理」という。)ができる。

(1) 本町の電子計算組織及び関連機器で処理できない場合

(2) 委託処理することが効果的である場合

(契約事務)

第20条 委託処理の契約事務は、業務主管課において処理する。

2 契約の締結にあたっては、必要に応じ、次に掲げる事項を規定するものとする。

(1) 秘密の保持に関する事項

(2) 再委託又は権利の譲渡の禁止に関する事項

(3) 目的外使用の禁止に関する事項

(4) 第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 複写又は複製の制限に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 検査の実施に関する事項

(8) 記録、資料等の返還及び所有権に関する事項

(9) 前各号に違反した場合における契約の解除等の措置又は損害賠償に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

第7章 補則

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

附則(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。