○すさみ町税賦課徴収に関する規則

平成13年10月1日

規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びすさみ町税条例(平成11年条例第20号。以下「条例」という。)並びに町税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続き、その他これらの施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の任命)

第2条 次に掲げる者は、特に辞令の交付を行わずに、その在職し又は所属する間、徴税吏員に任命されたものとする。

(1) 税務課に勤務する町職員

(2) 町長が特に定める町職員

(固定資産評価補助員)

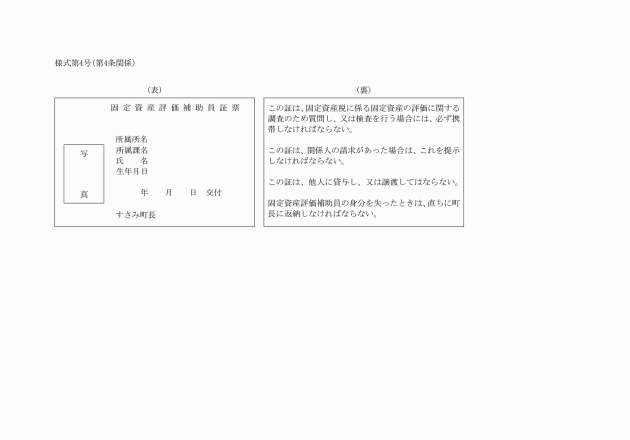

第2条の2 法第405条の規定により、固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。

2 税務課の所属する職員のうち固定資産の評価に係る事務に従事するものは、特に辞令の交付を行わずに、その従事する間、固定資産評価補助員に任命されたものとする。

(徴税吏員の職務指定)

第3条 法令又は条例に規定する徴税吏員の職務で次に掲げるものについては、すさみ町の長たる徴税吏員が行う。

(1) 徴収金を徴収すること。

(2) 徴税吏員に徴収の嘱託をすること。

(3) 町税の賦課徴収に関する調査をすること。

(4) 法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。

(5) 督促状を発すること。

(6) 徴収金の滞納処分をすること。

(7) 徴収金の交付をもとめること。

(8) 町税に係る犯則事件の調査をすること。

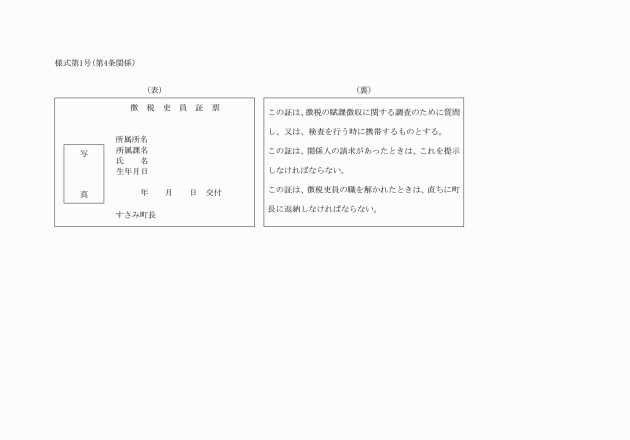

(証票の携行)

第4条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため質問、検査若しくは捜査を行う場合にあっては、当該徴税吏員の身分を証明する徴税吏員証票を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては、その職務を定めて指定された徴税吏員であることを証明する査察吏員証票をそれぞれ携帯しなければならない。

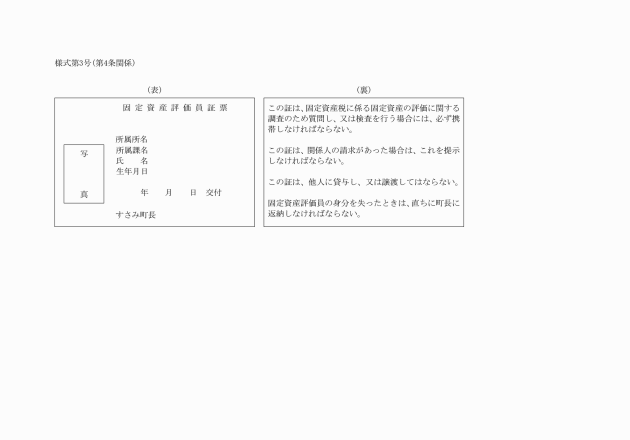

4 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合において常に固定資産評価員証票、固定資産評価補助員証票を携帯しなければならない。

(電子申告等)

第5条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続きの簡素化等にかんがみ、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

(軽自動車税の減免対象となる身体障害者等)

第6条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者又は精神障害者は、次に掲げる者とする。

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3―1(1)に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳等の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳未満の身体障害者に該当するかどうかの判定は、毎年度4月1日の現況によるものとする。

第2章 賦課徴収

(徴収猶予に関する通知の手続)

第7条 町長は、法第15条第1項、同条第2項、同条第3項、法第15条の3第1項、同条第2項、同条第3項、法第15条の4第1項の規定により徴収猶予をする場合又は法第15条の4の規定により徴収猶予を取り消す場合においては、それぞれ徴収猶予許可書又は徴収猶予取消通知書により通知しなければならない。

(徴収猶予の取消に関する手続き)

第8条 町長は、法第15条の3第2項の弁明を聞くときは、納税者又は特別徴収義務者に弁明通知書により通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、弁明書を町長に提出しなければならない。

(換価の猶予の手続き)

第9条 町長は、法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をするときは、滞納者から納付又は納入の誓約書を徴さなければならない。

(納付又は納入の義務の消滅に関する手続)

第10条 町長は、法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により納税義務が消滅したため、不納欠損決定の処理をしたときは、滞納者に納税義務消滅通知書により通知しなければならない。

(担保の提供の手続)

第11条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により担保を提供しようとする者は、担保を提供しようとする者は、担保提供書に同条に規定する提供文書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による担保提供書の提出があったときは、直ちに担保受領書を納税者、特別徴収義務者又は納付若しくは納入の義務があると認められる者に交付しなければならない。

(納付又は納入の委託を行う有価証券)

第12条 法第16条の2の規定による有価証券は、その券面金額の合計額が納付又は納入の目的である徴収金の合計額を超えないもので、次に掲げるものとする。

(1) 再委託銀行と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と手形の交換決済をすることのできる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として、その再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

ア 振出人が納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける徴税吏員の長を受取人とする記名式のもの

イ 振出人が納付又は納入の委託する者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

ア 約束手形にあっては、振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払い場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に準ずる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取立てることができるもの

2 前項の再委託銀行は町長が定めて告示する。

3 徴税吏員は法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては再委託銀行に再委託する。

(過誤納金の還付又は充当の通知等)

第13条 町長は、法第17条又は法第17条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納金を還付する場合又は充当した場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合又は既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その徴収金の還付を受けようとするときは、直ちに過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、還付を受けるべき徴収金の金額が5万円以下であるときは、この限りでない。

(地方税の予納の手続)

第14条 法第17条の3第1項の規定による徴収金の予納をしようとする納税者又は特別徴収義務者は、税予納申出書を町長に提出しなければならない。

(更正の請求)

第15条 法第20条の9の3第1項又は第2項及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の8の規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準額等又は税額等につき調査して、更正をし又は更正をすべき理由がないときは、その旨をそれぞれの請求をした者に通知しなければならない。

(法人等の町民税の更正又は決定の通知)

第16条 町長は法第321条の11の規定により、法人等の町民税の更正又は決定の通知をする場合は、町民税更正決定通知書によらなければならない。

(法人の町民税等の更正の請求の特例)

第17条 法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする法人は、法人の町民税等の更正の請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準額等又は税額等につき調査して、更正をして、又は更正をすべき理由がないときはその旨をそれぞれの請求をした者に通知しなければならない。

(減免申請手続)

第18条 普通徴収に係る町民税(法人町民税を含む。)、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、国民健康保険税の減免をうけようとする者は、条例の規定するもののほか、町税減免申請書を町長に提出しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

障害の区分 | 障害の程度 | |||

・身体障害者手帳をお持ちの方本人又は戦傷病者手帳をお持ちの方本人が運転する場合 | ・身体障害者と生計を一にする方が運転する場合 | |||

・身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合(世帯構成員も下記等級に該当される場合に限ります。) | ||||

身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級~3級・4級の1(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下) | 1級~3級・4級の1(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下) | |

聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 | ||

平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||

音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |

| ||

上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級の1(両上肢機能の著しい障害)・2級の2(両上肢の全ての指を欠くもの) | ||

下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||

体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | ||

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | 1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |

移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 | ||

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 | ||

戦傷病者手帳 | 視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | |

聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | ||

平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | 特別項症~第4項症 | ||

音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |

| ||

上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | ||

下肢不自由 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症※ | 特別項症~第3項症 | ||

体幹不自由 | 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症※ | 特別項症~第4項症 | ||

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 | 特別項症~第3項症 | 特別項症~第3項症 | ||

※ 戦傷病者手帳の旧第3項症は対象外となりますので、ご注意ください。

注1) 減免制度において「身体障害者等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方をいいます。

注2) 「身体障害者等と生計を一にする方」とは、身体障害者等と日常生活の資を共通にしている同居の親族の方をいいます。

注3) 「身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する自動車をもっぱら当該身体障害者等の通勤・通学のために、継続して(1年以上)日常的に(週3日程度以上)運転する方であって、当該身体障害者等の住所地の福祉事務所長等の確認を受けた方をいいます。

※1 「もっぱら」とは、7割程度身体障害者等のために(身体障害者等が同乗して)使用していることをいいます。

注4) 複数の障害がある場合でも、原則として個々の障害の等級により判断されます。