○すさみ町有害鳥獣駆除事務取扱要綱

平成10年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、農林水産業等に対する野性鳥獣による被害が発生し、又発生のおそれのある場合に、迅速かつ的確に対応し、被害の防止及び軽減を図るために鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第12条、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)第29条及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和56年規則第65号。以下「細則」という。)による有害鳥獣駆除事務取扱いについて定めることを目的とする。

(許可権限)

第2条 許可の権限は、次に定めるところによる。

(1) 市町村長の許可

ア 駆除の目的でかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて狩猟鳥獣(クマを除く。)カワウ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、トビ、ドバト、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、サル、マングース又はノヤギの捕獲をしようとする場合

イ 駆除の目的で飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲をしようとする場合

ウ 駆除の目的でカルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス又はハシブトガラスの卵を採取しようとする場合

(2) 知事の許可

駆除の目的でかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いてクマの捕獲をしようとする場合

この知事の許可に係るものは、地方機関事務決裁規定(昭和63年和歌山県訓令第7号)により振興局農林水産振興部長が決裁する。

(3) 環境大臣の許可

市町村長及び知事の許可に係るもの以外は、環境大臣の許可が必要であり、省令第45条の規定により鳥獣捕獲許可の申請は知事を経由して提出する。

(捕獲許可の申請)

第3条 捕獲許可の申請は、次によるものとし関係者の指導を行う。

(1) 捕獲許可申請者

ア 市町村長許可

(ア) 原則として、被害市町村に住所を有する者

(イ) 被害地域を管轄する市町村長

(ウ) 被害地域を管轄する農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

イ 知事及び環境庁許可

(ア) 原則として、被害市町村に住所を有する者

(イ) 被害地域を管轄する市町村長

(ウ) 被害地域を管轄する農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

ただし、当分の間特に必要な場合を除き有害駆除申請者は管轄市町村長とする。

特に必要な場合における法人、個人の申請については市町村を経由するものとし、申請書に市町村長の意見を付するものとする。

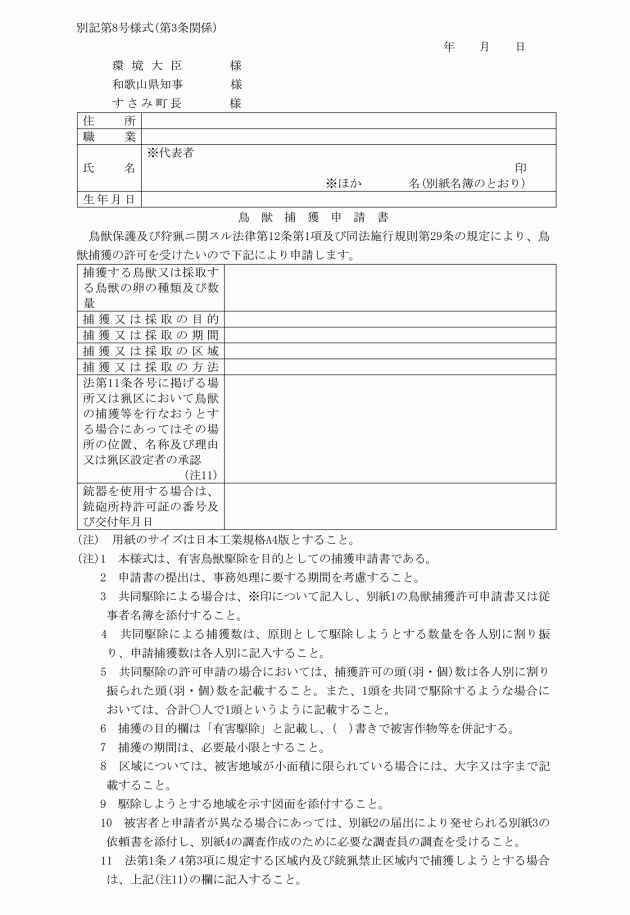

(2) 捕獲許可申請書の様式等

捕獲許可申請書については、細則第9条の規定により次によるものとする。

ア 鳥獣捕獲申請書 別記第8号様式

イ 申請書の添付書類(クマの捕獲を行う場合で別に定めるツキノワグマ保護管理指針による場合は(ア)のみ)

(ア) 有害鳥獣駆除従事者名簿 別紙1

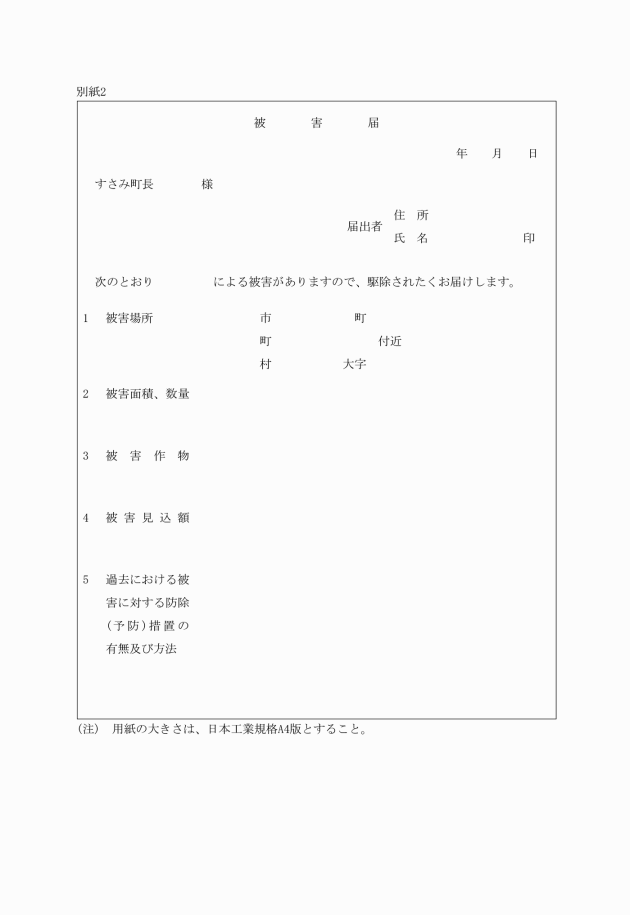

(イ) 被害届 別紙2

被害届には、被害区地図1/10,000~1/50,000を添付する。

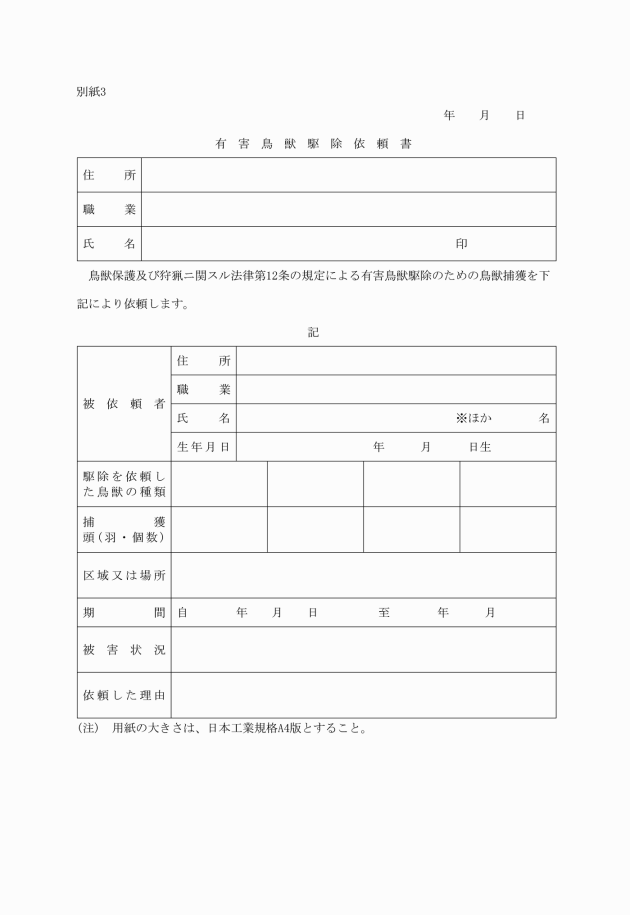

(ウ) 有害鳥獣駆除依頼書 別紙3

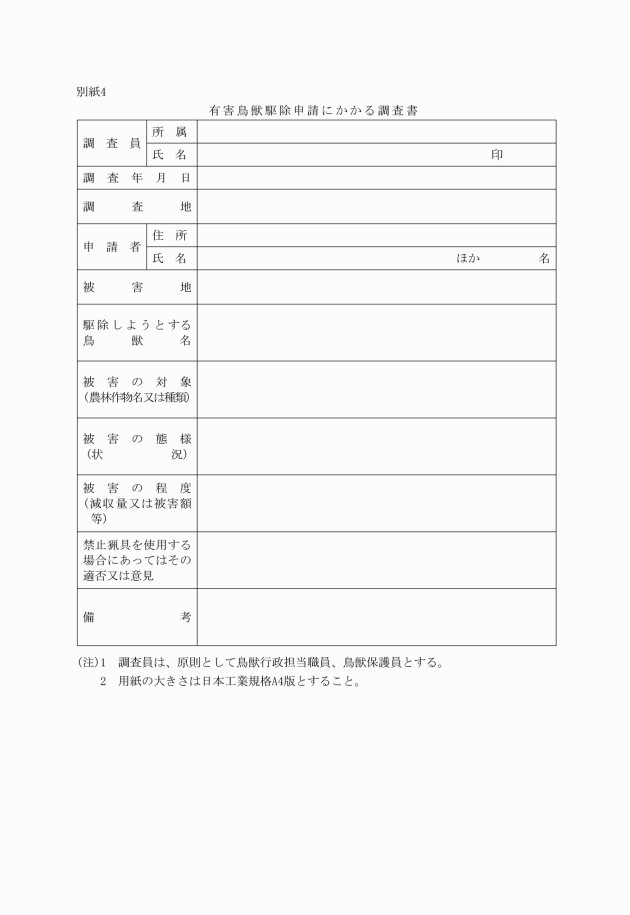

(エ) 有害鳥獣駆除申請にかかる調査書 別紙4

(オ) やむを得ない場合を除き、被害写真及び被害作物等

(3) 捕獲許可申請書の提出部数等

ア 捕獲許可申請書の提出部数は次のとおりとする。

(ア) 市町村長の許可に係るもの 1部

(イ) 知事許可に係るもの 1部

(ウ) 環境大臣許可に係るもの 3部

(環境大臣1部、県本庁1部、振興局1部)

イ 書類の経由

(ア) 捕獲許可申請書は、市町村許可に係るものは、市町村長に、知事及び環境大臣の許可に係るものは市町村を通じ振興局長に提出する。

(イ) 振興局長は、環境大臣に提出する申請書には副申書を付し県(自然環境課)を経由進達するものとする。

(4) 被害の調査

捕獲許可申請書が提出された場合の現地調査は、鳥獣保護員又は鳥獣行政担当職員が行い、調査結果を別紙4の調査書に記載する。

(1) 駆除に従事する人員

駆除に従事する人員は、被害状況、被害区域、鳥獣の種類、駆除の方法等を検討し、必要最小限にとどめるよう努める。

(2) 駆除の時期

ア 鳥獣の繁殖期及び狩猟期間前後15日間は原則として許可しないものとする。

イ 鳥獣による加害時期等を考慮し、最も効果のあがる時期に駆除すること。

(3) 駆除期間及び鳥獣の種類別捕獲数

ア 駆除期間及び捕獲数は、次の基準により被害の規模、加害鳥獣の生態等を考慮して決定するものとする。

イ 捕獲を許可する鳥獣は、農林水産業等に被害を与える場合、生活環境を悪化させる場合、又はそれらのおそれのある場合において、被害駆除の実施又は追い払い等によっても被害防止ができないときに行うものとする。

ウ 駆除従事者1人当たりの捕獲許可数は被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限の数とすること。

(4) 駆除区域

ア 被害の状況により市町村を越えて広域的に実施することが望ましい場合は、関係市町村長はあらかじめ駆除の方法等を協議したうえで、各市町村の実施区域につき、各々同一内容の許可証を発行することができる。

イ 駆除区域に国有林、大学演習林等がある場合は、その管理者と事前に協議するものとする。

ウ 法第10条及び第11条の区域内で捕獲する場合は、市町村長は振興局長と協議するものとする。

(猟法及び猟具)

第5条 猟法及び猟具については、次に定めるところによる。

(1) 猟法

捕獲方法は、従来の駆除実績を考慮して最も効果のあがる方法によるものとし、使用禁止の猟法は許可しないこと。

(2) 猟具

捕獲鳥獣及び被害の状況に応じた猟具によるものとし、使用禁止の猟具は許可しないこと。

(駆除従事者)

第6条 駆除従事者は、次に定めるところによる。

ア 原則として、5年以上の狩猟経験を有する者、又は過去3か年連続して本県の狩猟者登録をうけている者であること。

イ 原則として、駆除従事者は当該市町村に居住する者であること。

ウ 空気銃使用の従事者は特別の場合を除いて許可しない。

エ 駆除従事者本人の同意を必ず得た者であること。

オ 狩猟共済及びハンター保険に加入している者であること。

カ 時間的制限が少なく緊急の駆除にも従事できるものであること。

(駆除実施の指導)

第7条 有害鳥獣駆除の実施にあたっての指導は、次の事項に留意して行うものとする。

(1) 駆除の立会指導

駆除の実施にあたっては、必要に応じ県職員、鳥獣保護員、市町村職員が立ち会うとともに駆除依頼者にも立会を要請する。

(2) 事故防止

駆除従事者は、駆除実施方法や配置等について事前に十分打合せを行い、事故防止に万全を期する。

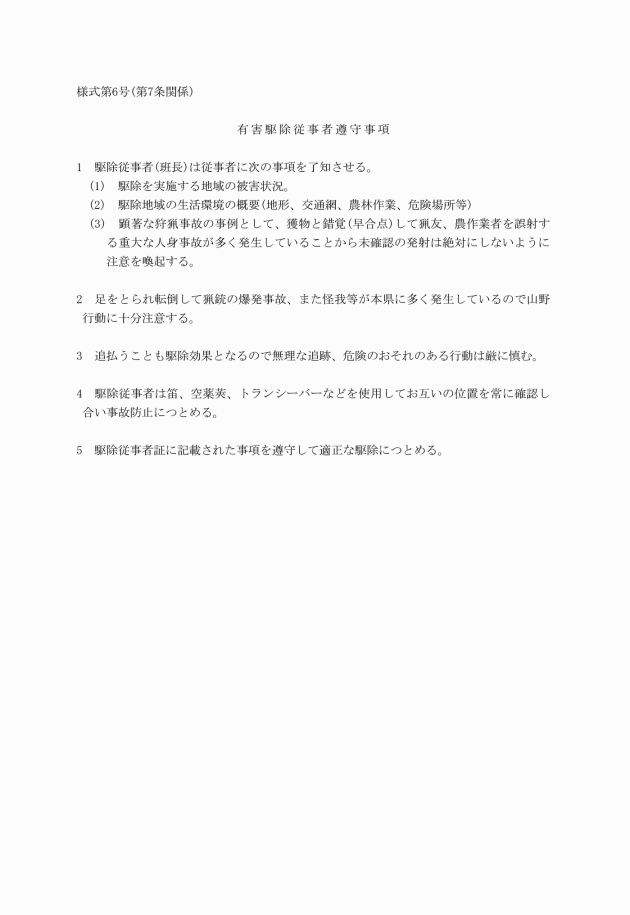

(3) 有害駆除従事者遵守事項の配付

市町村は、駆除従事者証に別紙様式6の「有害駆除従事者遵守事項」を添えて交付し適正な駆除に努めるよう指導すること。

(4) 適正捕獲の証明

駆除を実施するときは、鳥獣捕獲許可証又は従事者証を携帯させるとともに、都道府県(市町村)が貸与する腕章をつけさせること。

また、銃器以外の猟具等を用いて捕獲しようとする場合にあっては、駆除実施者に対し、その猟具等に、許可番号、設置者等を記入した適正捕獲のための器具であることを示す標識を付帯させ、期間終了後は猟具等の撤去を確実に行うものとする。

(報告等)

第8条 報告等については、つぎに定めるところによる。

(1) 捕獲許可証の返納

捕獲期間が満了したときは、捕獲許可証、駆除従事者証の返納及び捕獲報告を30日以内に行う。

(2) 駆除従事者が同法に違反し、又は駆除に際し事故が生じた場合は、市町村は遅滞なく振興局に報告する。

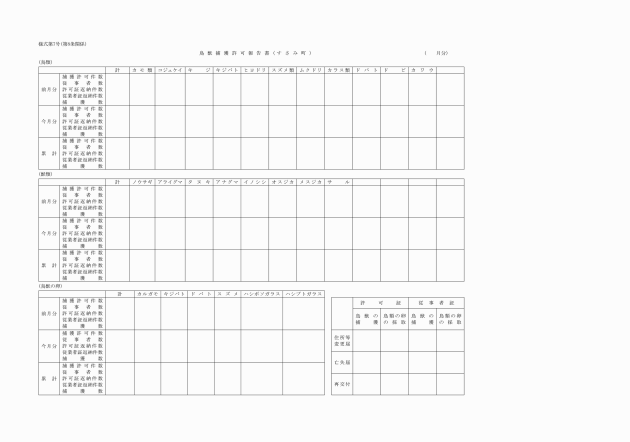

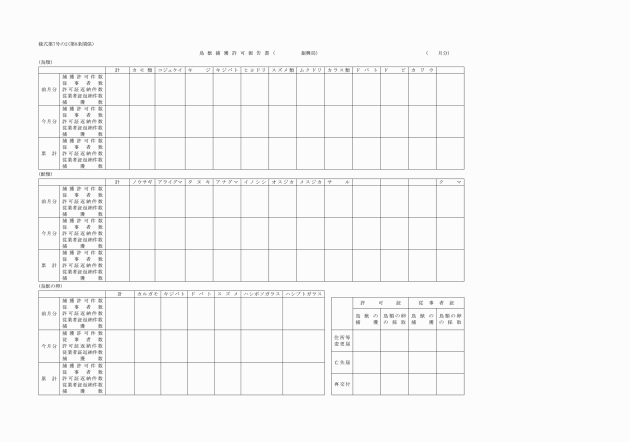

(3) 鳥獣捕獲許可報告書

(ア) 市町村長は有害鳥獣駆除に係る捕獲許可状況を鳥獣捕獲許可報告書(別紙様式7号)により、4月から9月までの分を10月10日までに、10月から翌年3月までの分を4月10日までに振興局に報告すること。

(イ) 振興局長は、鳥獣捕獲許可状況を市町村分と合わせ、鳥獣捕獲許可報告書(別紙様式7号の2)により、4月から9月までの分を10月20日までに、10月から翌年3月までの分を4月20日までに自然環境課に報告すること。

(ウ) シカについては、当分の間、上記(ア)(イ)にかかわらず市町村長は、毎月分を翌月の10日までに振興局長に、振興局長は毎月20日までに自然環境課に報告すること。

(その他)

第9条 その他の必要事項については、つぎに定めるところによる。

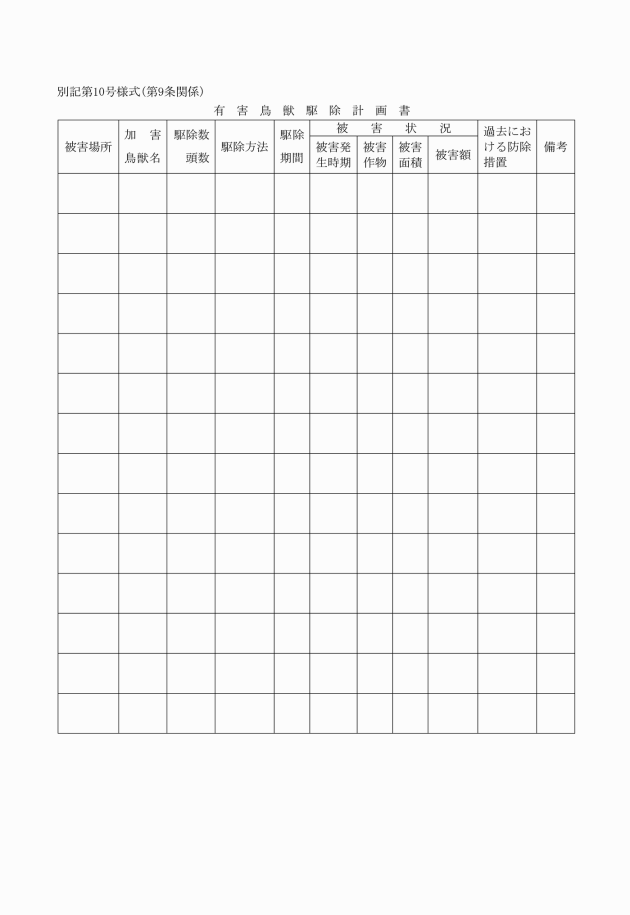

(1) 市町村は、毎月同一場所が有害鳥獣による被害を受ける地域のある場合は、年間の駆除計画を別紙第10号様式により提出すること。

(2) 有害鳥獣捕獲許可の範囲には、法第13条以降は含まれないので、許可に当たっては十分留意するとともに駆除申請者及び駆除従事者を指導すること。

(3) 駆除従事者証の交付を受けていない者が駆除従事者証を受けた者に変わって従事することはできないので、この場合は法第12条の規定により改めて許可を受けるよう指導すること。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第7号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表 有害鳥獣捕獲許可基準

許可権者 | 鳥獣名 | 許可基準 | |||

方法 | 日数 | 駆除数/1人/最高 | 備考 | ||

すさみ町長 | スズメ | 銃器 | 30日以内 | 100羽以内 |

|

ハシボソガラス | 銃器 | 10羽以内 |

| ||

ハシブトガラス | 銃器 | 10羽以内 |

| ||

ヒヨドリ | 銃器 | 100羽以内 |

| ||

カワラバト(ドバト) | 銃器 | 100羽以内 |

| ||

キジバト | 銃器 | 10羽以内 |

| ||

ムクドリ | 銃器 | 100羽以内 |

| ||

トビ | 銃器 | 2羽以内 |

| ||

カワウ | 銃器 | 10羽以内 |

| ||

アオサギ | 銃器 | 10羽以内 |

| ||

イノシシ(イノブタを含む) | 銃器 はこわな 囲いわな くくりわな | 3ヶ月以内 | 5頭以内 | くくりわなの直径は12cmに制限しない | |

ノウサギ | 銃器 はこわな | 30日以内 | 30羽以内 |

| |

ニホンジカ | 銃器 はこわな 囲いわな くくりわな | 3ヶ月以内 | 5頭以内 |

| |

タヌキ | 銃器 はこわな | 30日以内 | 3頭以内 |

| |

アナグマ | 銃器 はこわな | 30日以内 | 3頭以内 |

| |

二ホンザル | 銃器 | 30日以内 | 3頭以内 | 指定専従駆除者による場合6ヶ月以内 | |

捕獲檻 囲いわな | 6ヶ月以内 | 150頭以内 | |||

アライグマ | 銃器 はこわな | 30日以内 | 3頭以内 |

| |

上記以外の外来鳥獣 | 銃器 | 30日以内 | 必要数 |

| |

上記以外の鳥獣 (知事及び環境大臣権限を除く) | 銃器 はこわな | 30日以内 | 各2頭(羽)以内 |

| |

航空機の安全のために捕獲する鳥獣 | 銃器 | 6ヶ月以内 | 必要数 |

| |

鳥類の卵を採取等する場合 カルガモ キジバト カワラバト(ドバト) スズメ ハシボソガラス ハシブトガラス カワウ | 一般的猟方 | 30日以内 | 必要数 |

| |

知事 | ツキノワグマ | ツキノワグマ保護管理指針(出没対応ガイドライン)による | |||

環境大臣 | 市町村長及び知事権限以外の鳥獣 |

|

| 必要数 |

|

(注)くくりわなによる捕獲については、締付け防止金具による締付けが停止する際の直径は、3センチメートル以内とする。

※「一般的猟法」とは、鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律第15条で禁止する以外の猟法をいう。

※市町村許可に係る物で、駆除の方法について上記基準によりがたい場合は、別途、関係市町村長は振興局長と協議のうえ決定することができる。

※空気銃については、鳥獣の半矢の状態(手負いの状態)を避けるため、中、小型鳥獣に限って使用すること。