○すさみ町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町営住宅管理条例(平成9年すさみ町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第2条の2第4号の規則で定める整備基準は別表のとおりとする。

(1) 60歳以上の者

ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規程による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年度経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

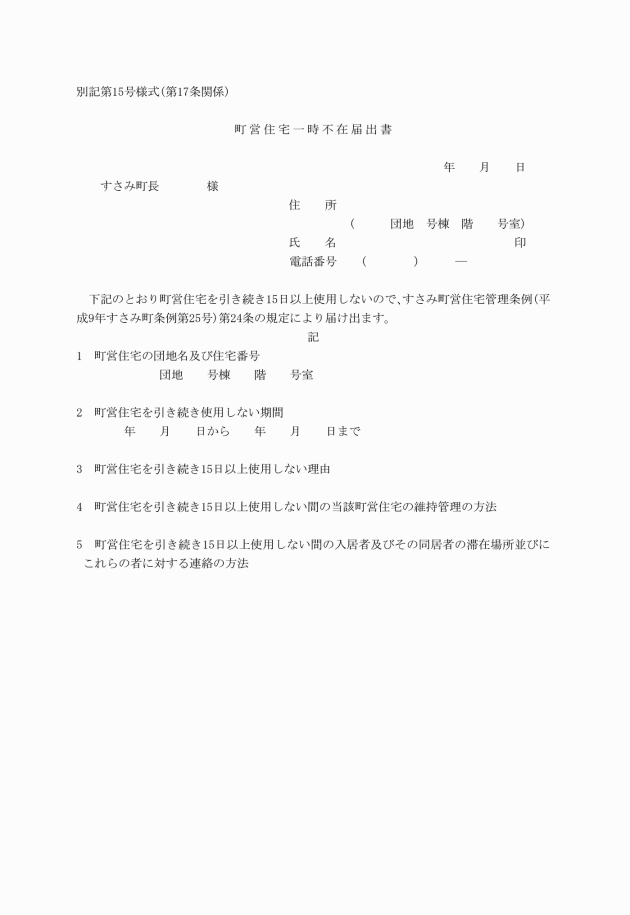

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(町営住宅の指定)

第1条の4 条例第5条第1号ただし書の規則で定める町営住宅は、次のとおりとする。

(1) 砂子A団地3号、4号、9号及び10号並びに砂子B団地31号から38号

(2) 住居専用面積が70平方メートル未満の住宅又は入居募集をしても条例第5条第1号に規定する同居親族がある者からの申込みがない住宅(砂子A団地及び砂子B団地を除く。)

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容、その他必要な事項について調査させることができる。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、関係人に意見を求めることができる。

(ア) 身体障害者 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害者の程度に相当する程度

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

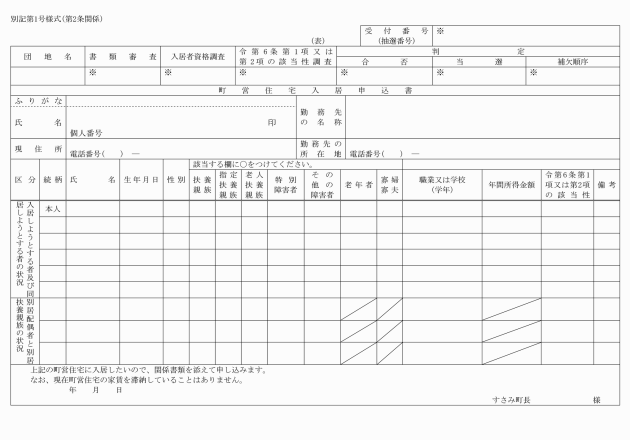

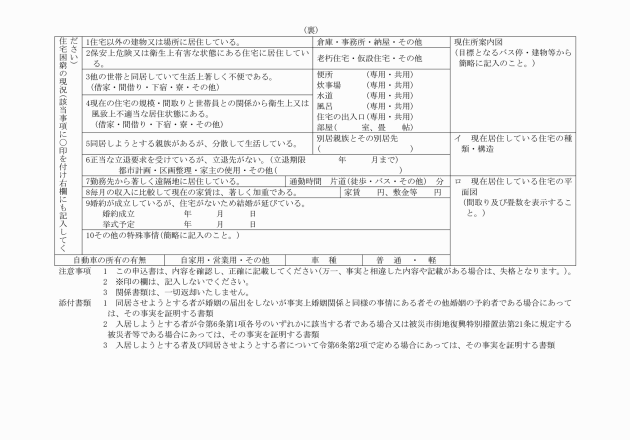

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者が第1条の3第1項各号のいずれかに該当する者である場合又は被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等である場合にあっては、その事実を証明する書類

(2) 同居させようとする者が婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者である場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 入居しようとする者及び同居させようとする者について第1条の3第4項で定める場合にあっては、その事実を証明する書類

(請書)

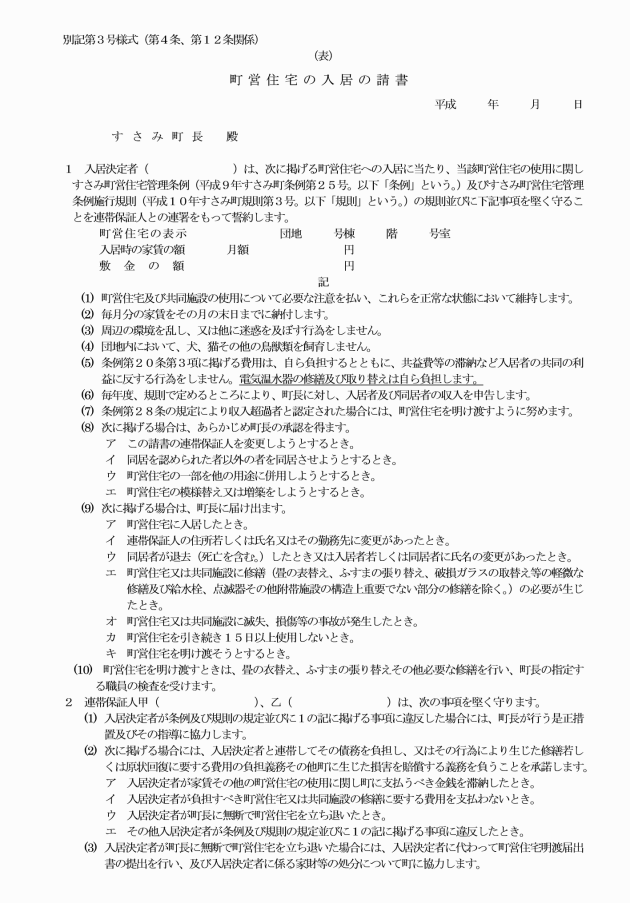

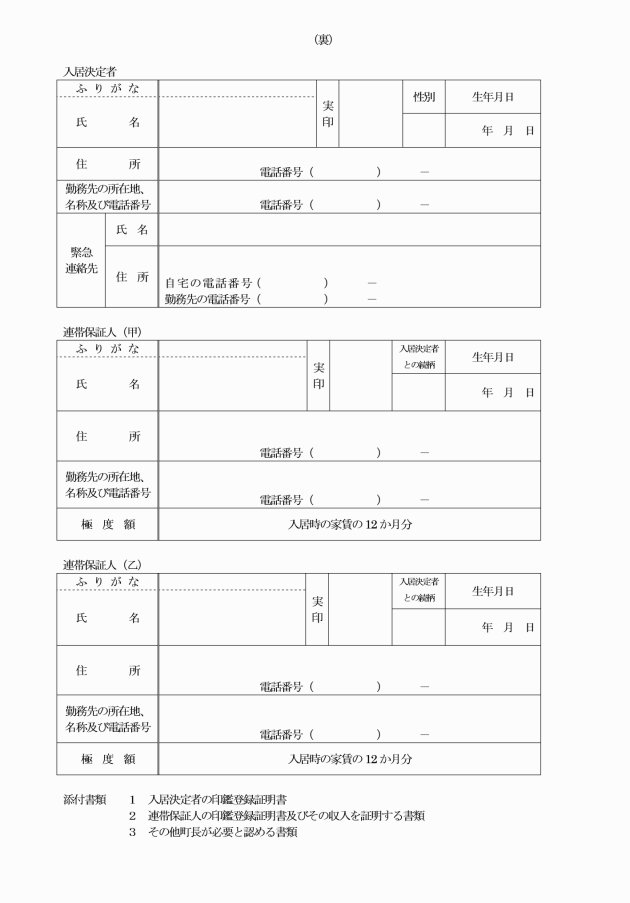

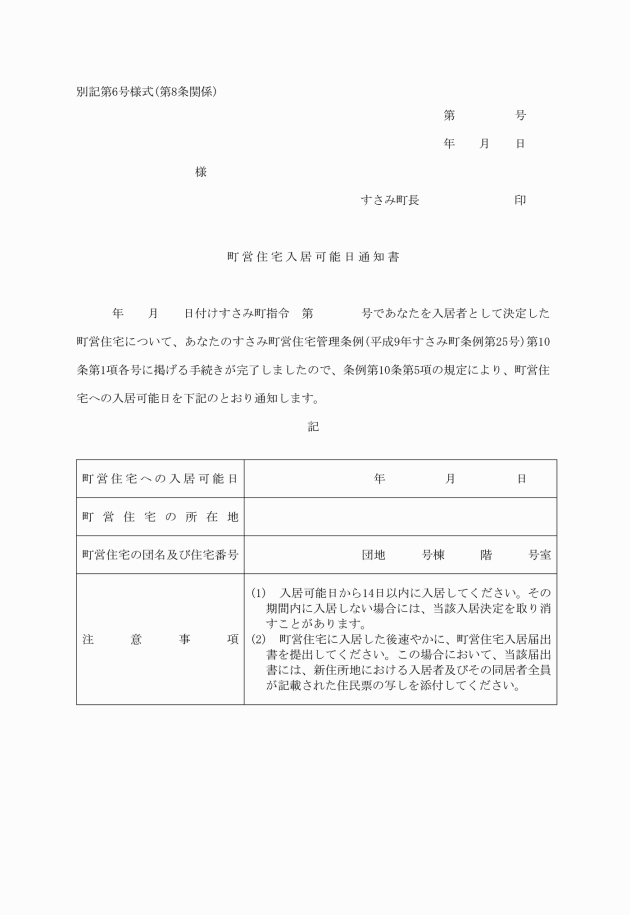

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅の入居の請書(別記第3号様式)によるものとする。

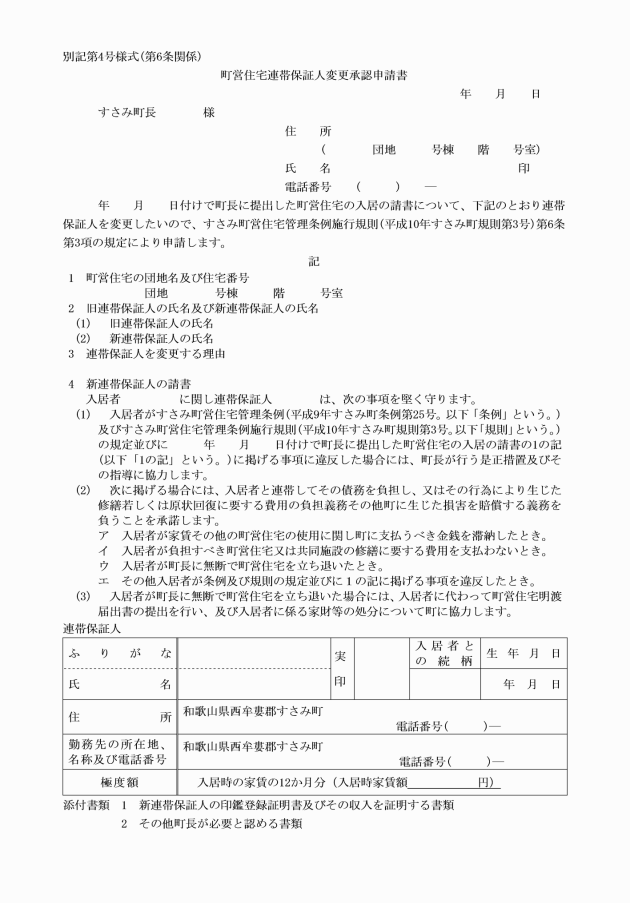

(連帯保証人及び極度額)

第5条 条例第10条第1項第1号の規則で定める資格を有する連帯保証人は、次の各号の資格を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 確実な保証能力を有すると町長が認める者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 連帯保証人が負担する極度額は、連帯保証する入居者の入居時の家賃に12を乗じた額を限度とする。

4 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

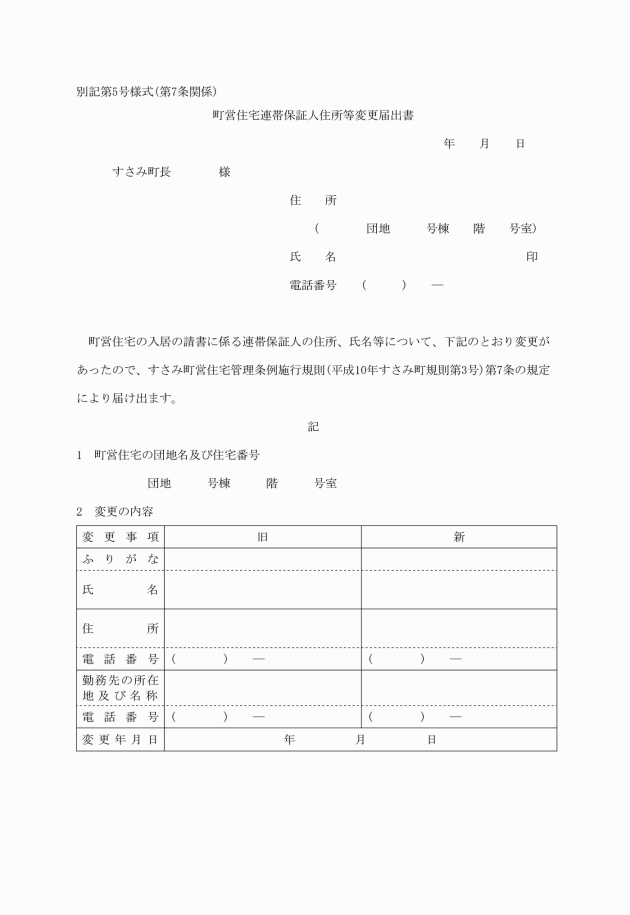

(連帯保証人の住所等の変更の届出)

第7条 入居者は、連帯保証人の住所若しくは氏名又はその勤務先が変更されたときは、直ちに町営住宅連帯保証人住所等変更届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

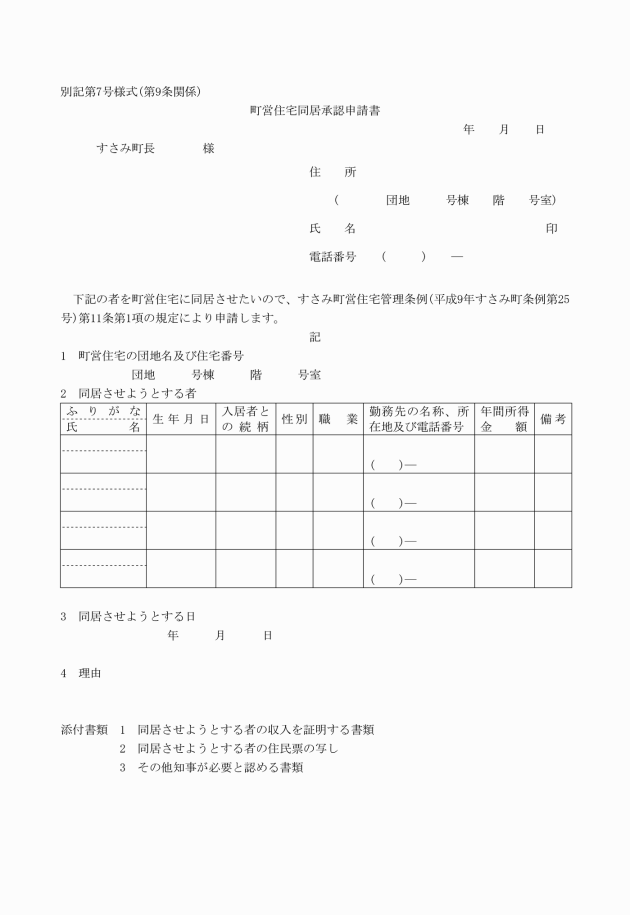

2 前項の町営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居させようとする者の収入を証明する書類

(2) 同居させようとする者の住民票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、同居の承認を行う場合には、当該同居の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

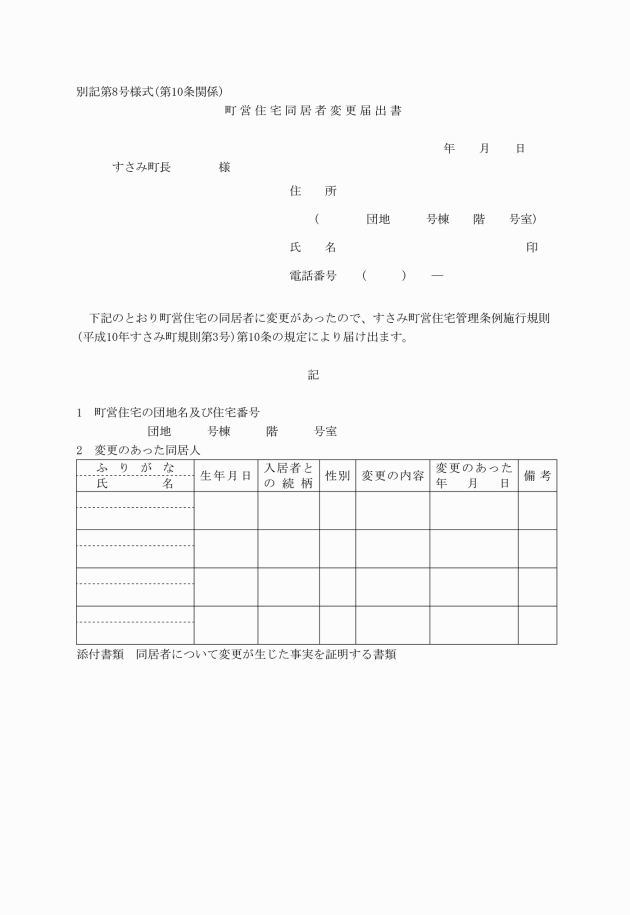

(同居者変更届)

第10条 入居者は、同居者が町営住宅を退去した場合(死亡した場合を含む。)には、その旨を速やかに町営住宅同居者変更届出書(別記第8号様式)により町長に届け出なければならない。

2 前項の町営住宅同居者変更届出書には、同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付しなければならない。

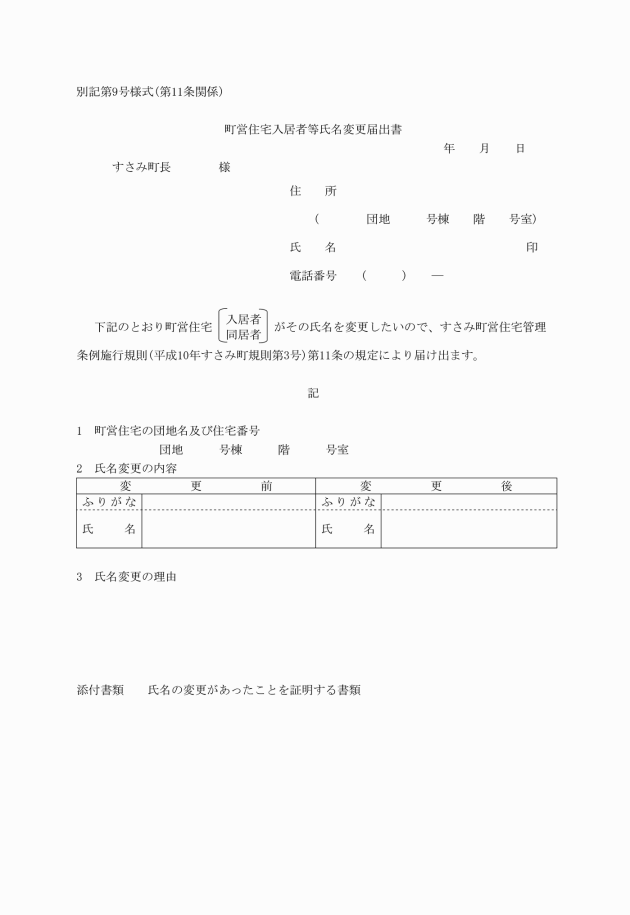

(氏名変更届)

第11条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合は、その旨を速やかに町営住宅入居者等氏名変更届出書(別記第9号様式)により町長に届け出なければならない。

2 前項の町営住宅入居者等氏名変更届出書には、氏名の変更があったことを証明する書類を添付しなければならない。

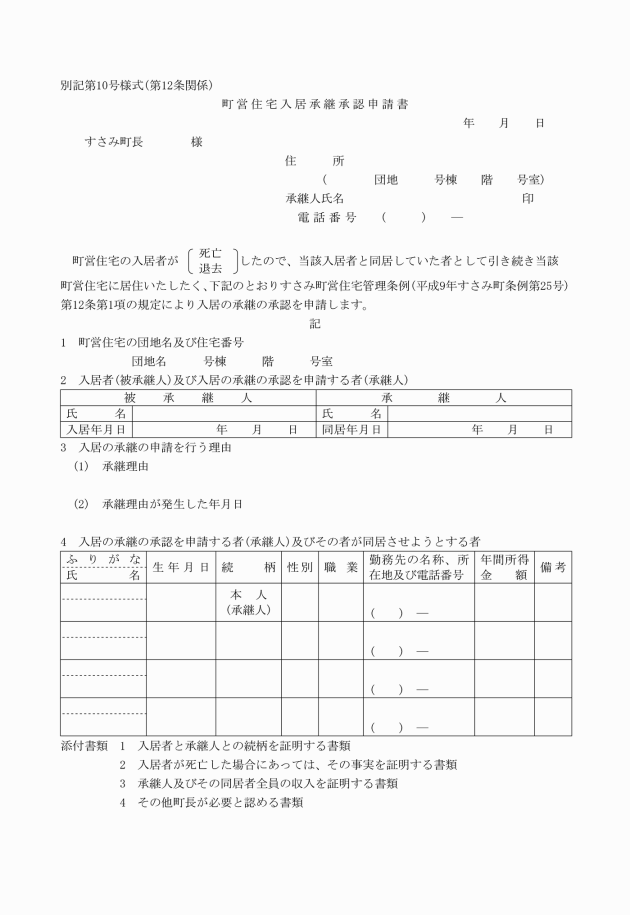

2 前項の町営住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 承継人及びその同居者全員の収入を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、承継の承認を行う場合には、当該承継の承認の申請を行った承継人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

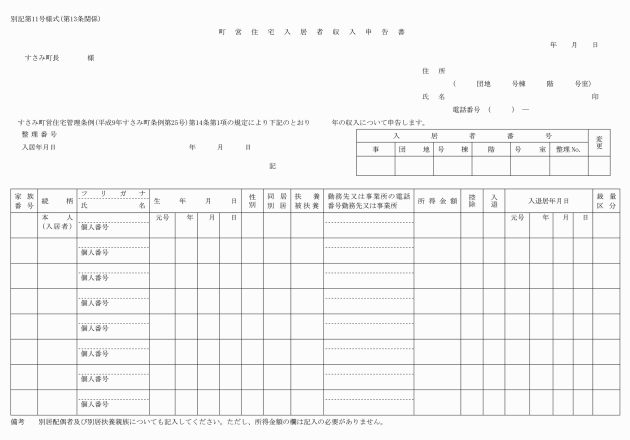

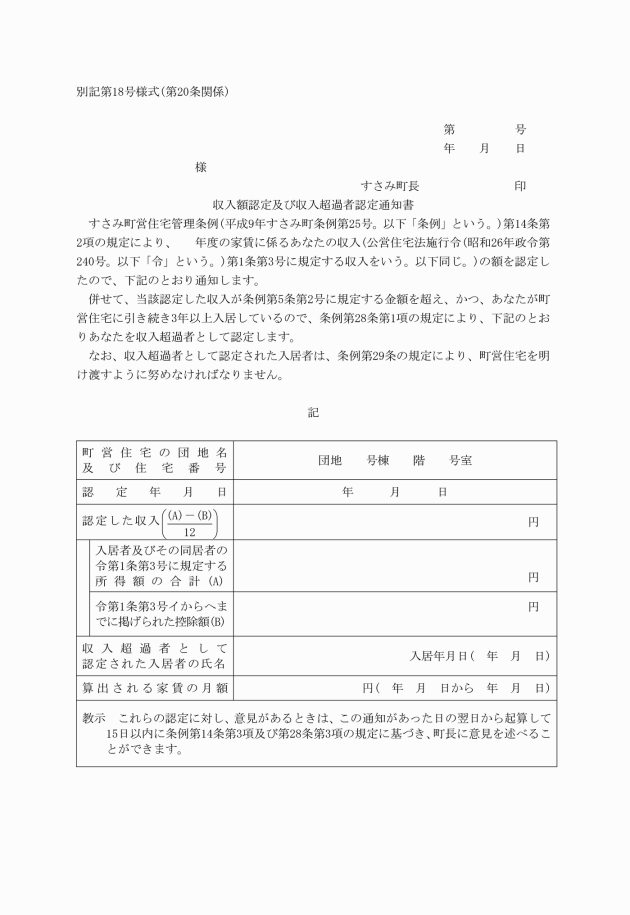

2 前項の町営住宅入居者収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者又はその同居者について第1条の3第4項で定める場合にあっては、その事実を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

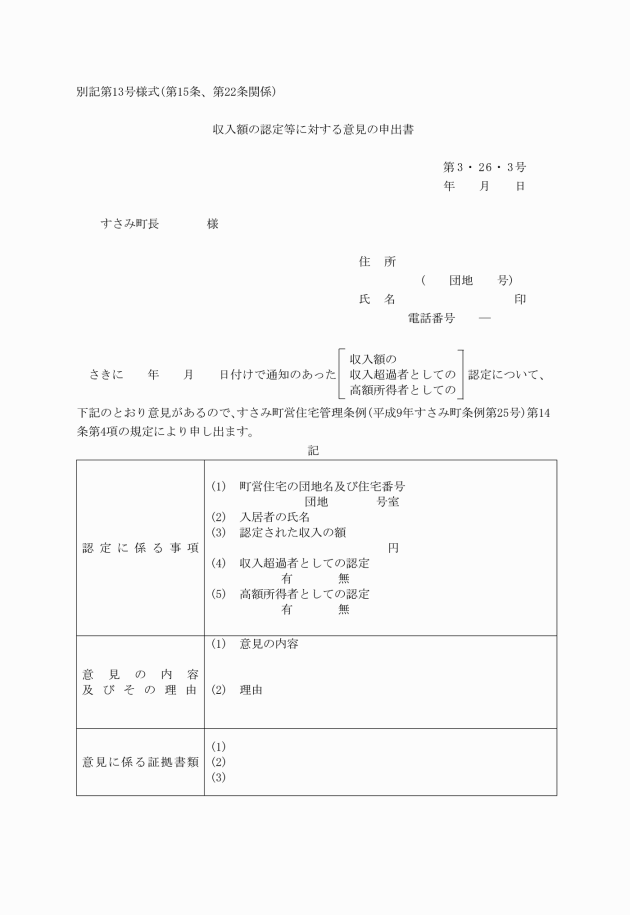

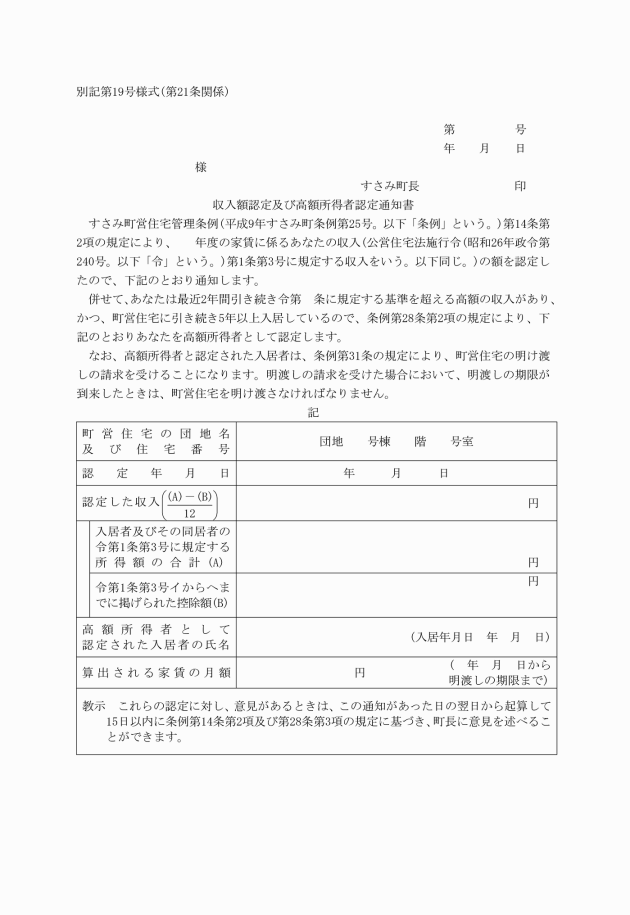

2 町長は、前項の収入額の認定等に対する意見の申出書を受理したときは、受理した日から起算して3月以内に意見申出人の意見の内容を審査するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

4 前項の場合において、町長は、意見申出人に対し、文書により、審査の結果(意見申出人の意見に理由があると認めるときは認定の更正に係るものを含む。)及びその理由を通知するものとする。

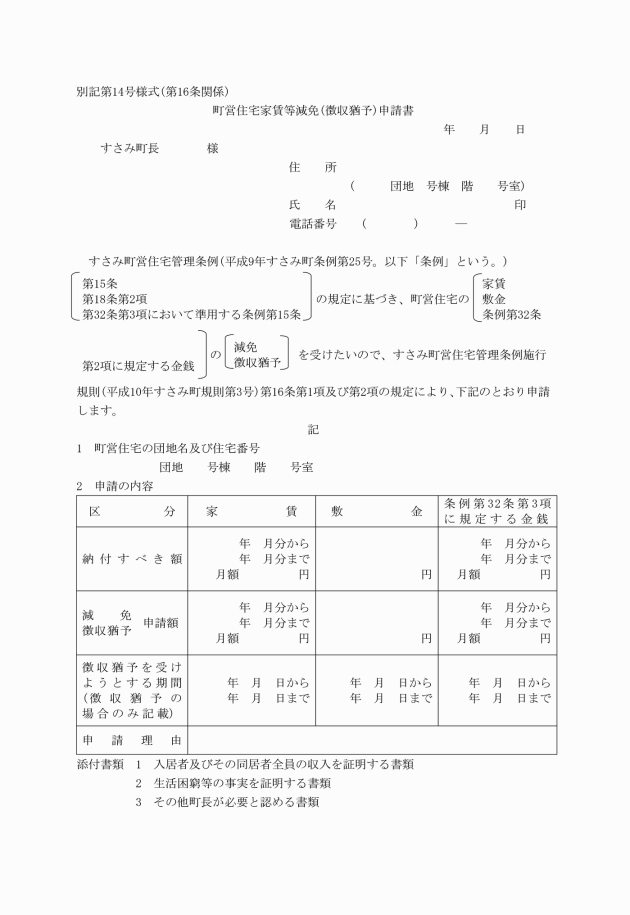

2 前項の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 条例第15条各号に掲げる特別な事情に関しその事実を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、家賃等の減免又は徴収猶予を行う場合には、当該家賃等の減免又は徴収猶予を受ける入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

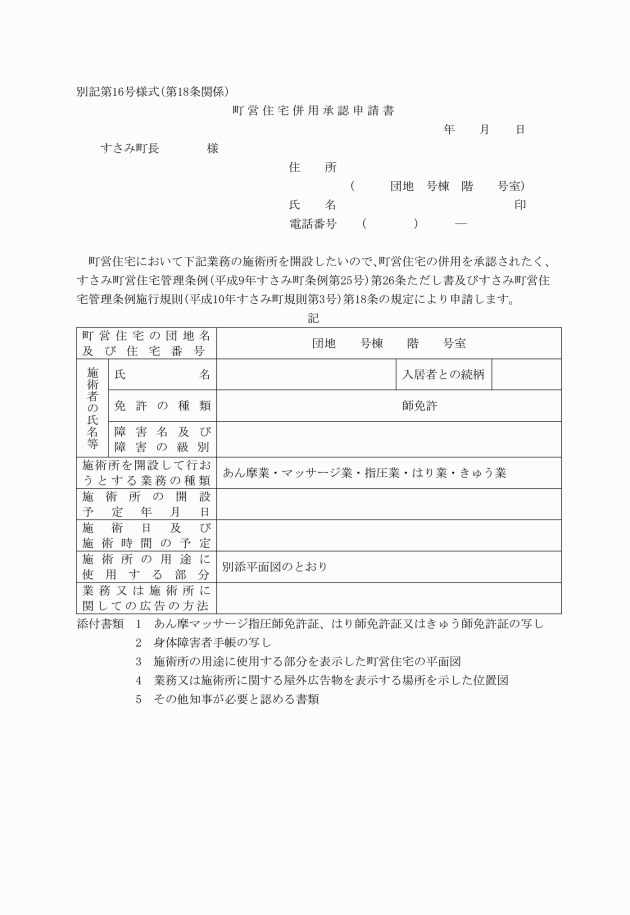

(併用の承認)

第18条 条例第26条ただし書の規定により、町長は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、町営住宅を住宅以外の用途に併用することを承認するものとする。

(1) 町営住宅を住宅以外の用途に併用しようとする入居者又はその同居者(以下この項において「入居者等」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定により、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、その者の障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかの級別であるものである場合

(2) 町営住宅をあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業の施術所(以下この条において「施術所」という。)の用途に併用しようとする場合(入居者等以外の者を雇用してこれらの業を行おうとするときを除く。)

(3) 町営住宅の構造設備があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25条に規定する基準に適合した施術所の構造設備を備えることができる構造設備である場合

(4) 町営住宅の管理上支障を生じないと町長が認める場合

3 前項の町営住宅併用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施術者に係るあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の写し及び身体障害者手帳の写し

(2) 施術所の用途に使用する部分を表示した町営住宅の平面図

(3) あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又は施術所に関して広告を行う場合であって屋外広告物を表示するときは、その屋外広告物を表示する場所を示した位置図

(4) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、併用の承認を行う場合には、当該併用の承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

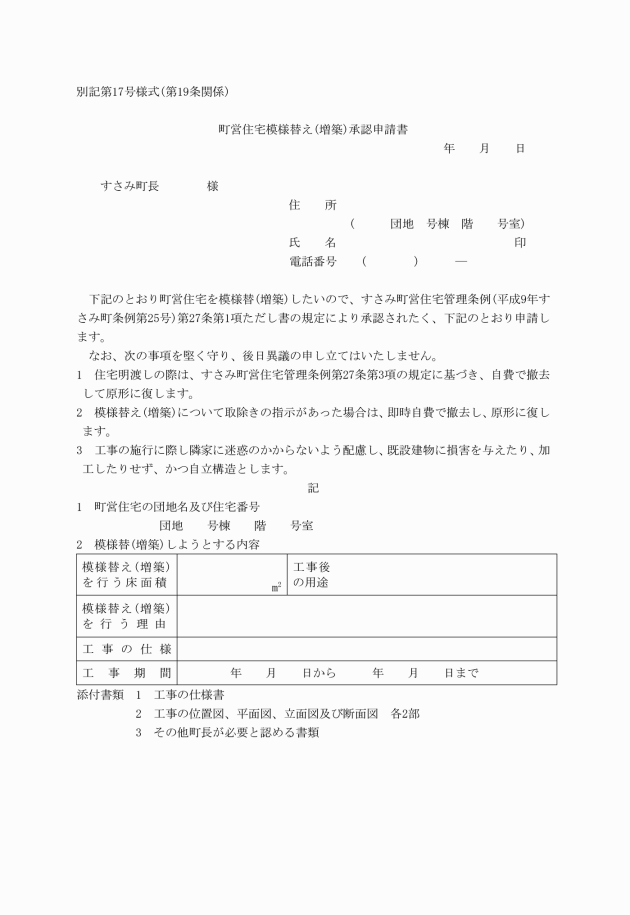

(模様替え又は増築の承認)

第19条 条例第27条第1項ただし書きの規定による町長の承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅模様替え(増築)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町営住宅模様替え又は増築に係る工事に関する仕様書及び図面

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、模様替え又は増築の承認を行う場合には、当該申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該書面には、条例第27条第2項に規定する条件を記載するものとする。

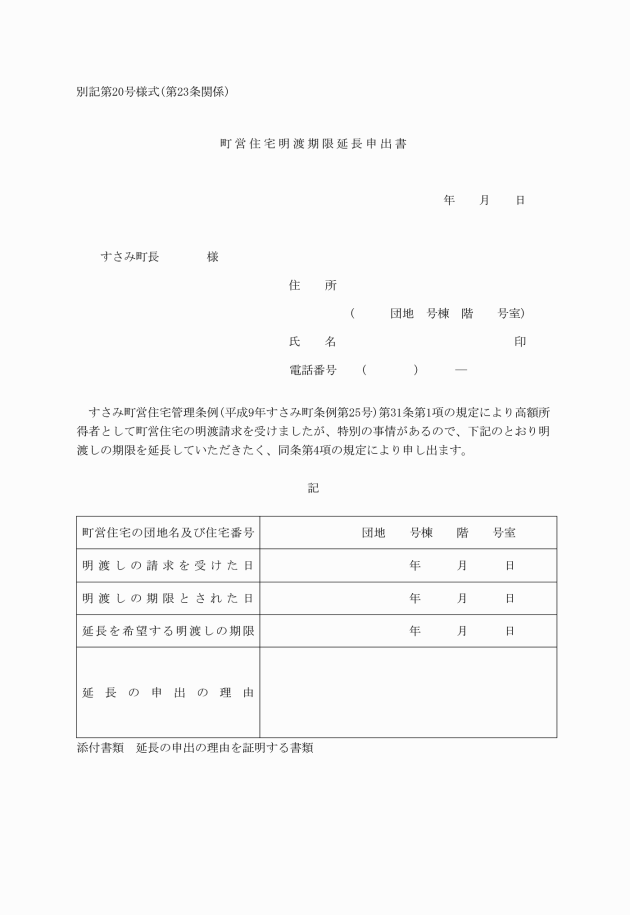

2 前項の町営住宅明渡期限延長申出書には、条例第31条第4項各号に掲げる特別の事情に関し、その事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 町長は、明渡期限を延長する場合には、その旨及び延長後の明渡期限を書面により通知するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 すさみ町営住宅管理規則(昭和53年6月20日規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 条例附則第3項の町営住宅又は共同施設(以下「既設町営住宅」という。)については平成10年3月31日までの間は、この規則の規定は適用せず、旧規則の規定はなおその効力を有する。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によって行った手続きその他の行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

附則(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前のすさみ町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第3条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前のすさみ町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則によるすさみ町営住宅管理条例施行規則第5条の規定は、この条例施行規則の施行の日以後に生じた入居の手続きに係る連帯保証について適用し、同日前に生じた入居の手続きに係る連帯保証については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

整備項目 | 整備基準 |

1 敷地 | (1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 (2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。 (3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。 |

2 住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |

3 住宅 | (1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 (2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |

4 住戸 | (1) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 (2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 (3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |

5 住戸内の各部 | 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |

6 共用部分 | 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |

7 附帯施設 | (1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。 (2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。 |

8 児童遊園 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 |

9 集会所 | 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |

10 広場及び緑地 | 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |

11 通路 | (1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。 (2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。 |