○すさみ町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱

平成27年1月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すさみ町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「すさみ町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)とは、すさみ町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的負担の軽減を図るため、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間に、すさみ町国民健康保険に係る出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給申請及び受領に係る代理契約(以下単に「代理契約」という。)を締結の上、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金の支給申請及び受領を直接、保険者であるすさみ町(以下単に「すさみ町」という。)と行うことをいう。

(対象者)

第4条 平成23年4月1日以降の被保険者の出産に係る出産育児一時金の受給権を有する世帯主(被保険者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける場合を除く。)を対象とする。

(申請・受領に係る代理契約の締結等)

第5条 医療機関等は、被保険者の出産に関し、当該医療機関等を退院(医師又は助産師の往診による出産の場合にあっては、その医学的管理を離れるときをいう。以下同じ。)するまでの間に、直接支払制度について世帯主に十分説明した上で、直接支払制度を活用するか否かを確認するものとし、次の各号に掲げる旨について書面により世帯主の合意を得た上で、代理契約の締結を行うものとする。

(1) すさみ町に対し、世帯主の名において出産育児一時金の支給申請を代わって行う旨

(2) すさみ町が世帯主に対して支給する出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受領する旨及び出産育児一時金の額を超えた出産費用については、別途被保険者が医療機関等の窓口で支払う必要がある旨

(3) 医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金を受領した額の範囲で、すさみ町から世帯主へ出産育児一時金の支給があったものとみなされる旨

(4) 現金等で出産費用を医療機関等に即時支払う等の理由により直接支払制度を活用せず、世帯主が従来どおりの方法で出産育児一時金の支給申請を行いことは、妨げられるものでない旨

2 医療機関等は、前項の書面を2通作成後、1通は世帯主に交付するとともに、他の1通は当該医療機関等において保管するものとし、すさみ町から確認又は写しの提出を求められた場合には、その求めに応じるものとする。

3 第1項の書面の保管期間は、出産育児一時金の申請に係る消滅時効に照らし、出産日から最低でも2年間は保管しなければならないものとする。

4 被保険者の転院等により、代理契約を締結した医療機関等において出産がなされなかった場合においては、当該代理契約は無効となり、当該医療機関等は直接支払制度の活用はできないものとし、転院等する先の医療機関等において直接支払制度を活用したい場合は、新たに代理契約を締結しなければならない。

(被保険者証の医療機関等の窓口での提示等)

第6条 医療機関等は、被保険者が入院(医師又は助産師の往診による出産の場合にあっては、その医学的管理に入るときをいう。以下同じ。)する際に、すさみ町国民健康保険者証(すさみ町国民健康保険被保険者資格証明書を含む。以下「被保険者証」という。)の提示を求め、被保険者はその求めに応じなければならない。

2 医療機関等は、妊婦健診などの際、医師の判断により異常分娩(分娩に係る異常が発生し、鉗子娩出術、吸引娩出術、帝王切開術等の産科手術又は処置が行われるものをいう。以下同じ。)のため入院、産科手術等が療養の給付の対象となる可能性が高いと認められる場合にあってはあらかじめ、被保険者が入院した後に療養の給付の対象となった場合にあっては退院時までに、世帯主に対し、すさみ町国民健康保険限度額適用認定証(すさみ町国民健康保険標準負担額減額認定証及びすさみ町国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付申請をするよう勧奨するものとする。

(費用の内訳を記した明細書の交付等)

第7条 直接支払制度を用いる医療機関等は、要した出産費用について、すさみ町国民健康保険条例(昭和34年すさみ町条例第19号。以下「条例」という。)に定める出産育児一時金の金額を上回るときに限り、当該上回った額について被保険者に請求するものとする。

2 医療機関は、直接支払制度を用いた場合には、要した出産費用について、世帯主が出産育児一時金の差額分を早期に受け取ることができるなどの利便性の観点から、次に掲げる事項を明らかにした明細書を、退院時に被保険者に交付するものとする。また、直接払い制度を用いていない場合には、退院時に被保険者に交付する領収書に、直接支払制度を用いていない旨を記載するものとする。

(1) 出産年月日

(2) 出産児数

(3) 入院実日数

(4) 出産費用の合計額(以下「妊婦合計負担額」という。)及び医療機関等が代理して受け取る額(以下「代理受領額」という。)

(5) 専用請求書(平成23年1月31日付保発0131第4号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」で示された「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱(以下「厚生労働省実施要綱」という。)で定められた出産育児一時金等代理申請・受取請求書をいう。以下同じ。)に記載する妊婦合計負担額及び代理受領額と相違ない旨

(専用請求書の支払機関への提出等)

第8条 直接支払制度を用いる医療機関等は、専用請求書に所定事項を記載の上、支払機関に対し、光ディスク等によるCSV情報又は紙媒体により提出するものとする。また、専用請求書に記載すべき主な事項の内容及び当該光ディスク等による提出に必要な記録条件仕様等は、厚生労働省実施要綱で定められた内容及び仕様等とする。

2 前項の専用請求書の提出時期は、正常分娩か異常分娩かの別に応じ、次のとおりとする。

(1) 正常分娩に係る専用請求書の提出は、次のとおりとする。

ア 出産後退院した日の属する月の翌月10日までに到達するよう提出する。ただし、退院した日の属する月の10日までに専用請求書を作成できるときは、退院した日の属する月の10日までに到達するよう提出することができる。

イ 光ディスク等によるCSV情報により提出する場合は、出産後退院した日の属する月の25日までに到達するよう提出することができる。

(2) 異常分娩に係る専用請求書の提出は、出産後退院した日の属する月の翌月10日までに到達するよう提出する。

(支払機関との業務委託契約の締結)

第9条 町長は、この要綱により直接支払制度を実施するため、当該制度に係る出産育児一時金の支払業務を和歌山県国民健康保険団体連合会と業務委託契約を締結して行うものとする。

(支払機関からの請求に対する支払い等)

第10条 町長は、支払機関から請求があったときは、その内容を確認の上、次のとおり支払うものとする。

(1) 正常分娩に係る支払い

ア 第8条第2項(1)アに係る支払いは、支払機関から請求のあった月の末日頃を目途に行う。

イ 第8条第2項(1)イに係る支払いは、提出月の10日までに請求された診療報酬に準じ、支払機関から請求のあった月の20日から25日頃を目途に行う。

(2) 異常分娩に係る支払いは、提出月の10日までに請求された診療報酬に準じ、支払機関からの請求のあった月の20日から25日頃を目途に行う。

(医療機関等からの請求額が出産育児一時金として支給すべき額未満であった場合の支払い等)

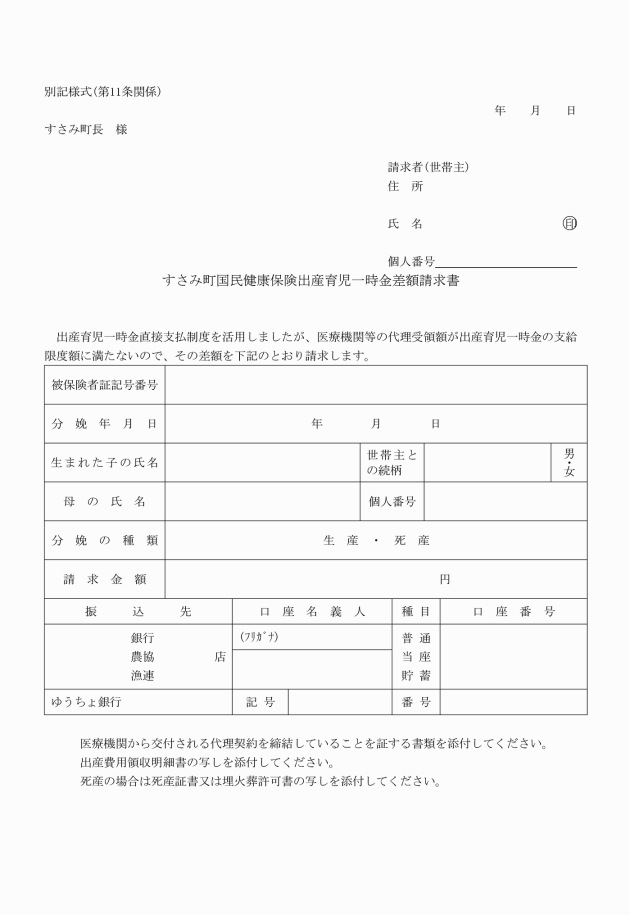

第11条 町長は、医療機関等から申請された代理受領額が条例に定める出産育児一時金未満の場合には、当該申請額と出産育児一時金として支給すべき額の差額を世帯主に対して支払うものとする。この場合においては、世帯主に対し、当該差額の支給申請ができる旨を、すさみ町国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書に併記するなどの方法によりお知らせするものとする。

(直接支払制度を活用しなかった世帯主への対応)

第12条 直接支払制度を活用しなかった世帯主に係る出産育児一時金の支給については、従来の方法により、世帯主からの申請に基づき支給を行うものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、厚生労働省実施要綱に準じて別に定める。

附則

(旧要綱の廃止)

第2条 すさみ町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成20年すさみ町訓令第7号)は平成27年1月31日をもって廃止する。

(経過措置)

第3条 この要綱は、平成27年2月1日以降の出産育児一時金直接支払制度の申請分から適用し、平成27年1月31日までの出産育児一時金直接支払制度の申請分については、厚生労働省実施要綱に準じて事務処理を行う。

附則(平成27年訓令第30号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(用語)

第2条 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(経過措置)

第3条 この要綱の際、改正前のすさみ町国民健康保険出産育児一時金直接支払制度実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年訓令第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。