○すさみ町簡易水道事業給水条例施行規程

令和5年12月15日

規程第8号

第1章 総則

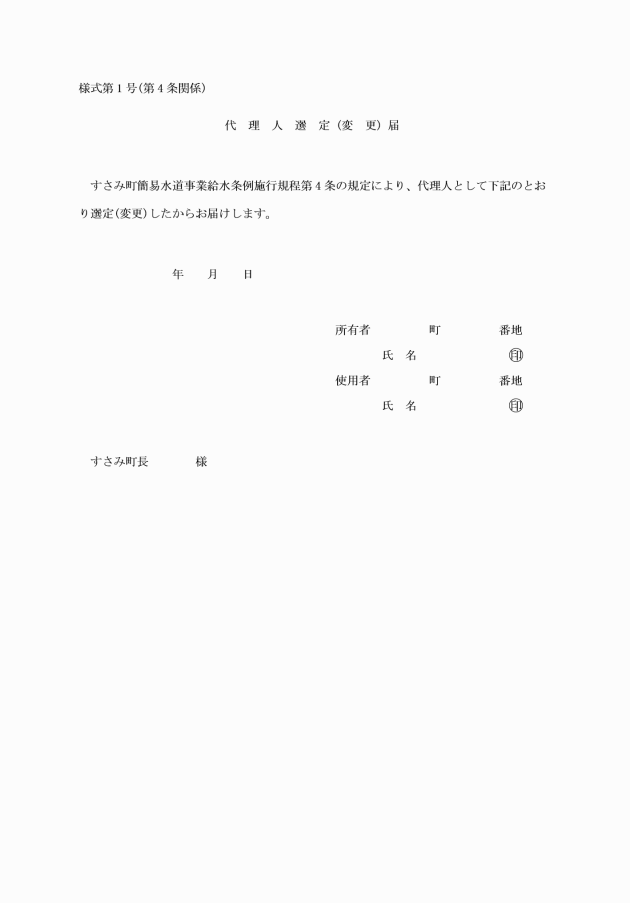

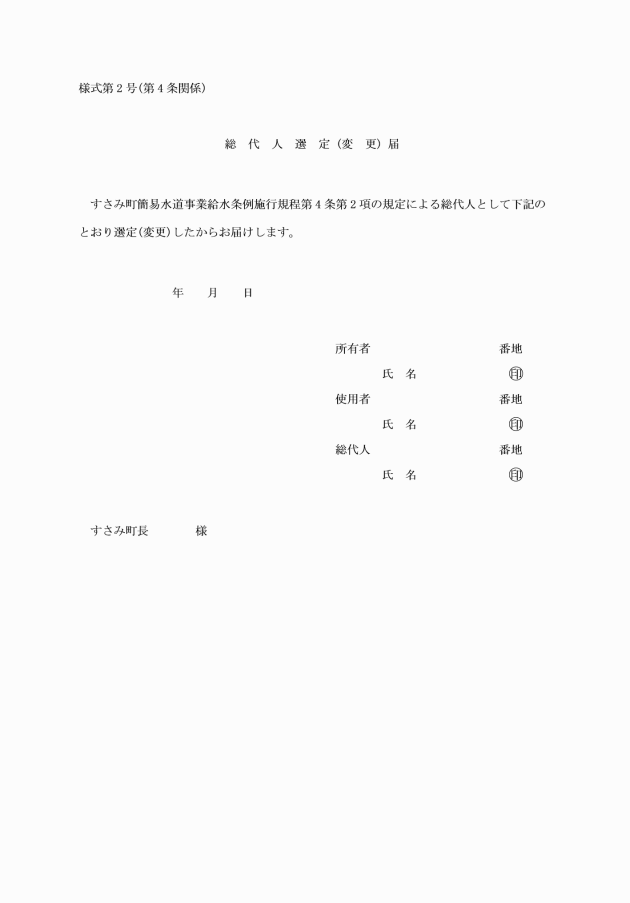

(目的)

第1条 この規程は、指定給水装置工事事業者に関する事項を除くほか、すさみ町簡易水道事業給水条例(昭和34年すさみ町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 専用給水装置を設置することができない者

(2) 給水装置を屋外に設置し、専ら住居の用に使用する者

(貸付共用給水装置)

第3条 条例第5条第2項に規定する「特別の理由」とは、次のとおりとする。

(1) 1つの給水装置を5戸以上10戸以内で使用すること。

(2) 給水管の延長が60メートル以内であること。

(3) 水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めること。

2 条例第5条第2項に規定する共用給水装置(以下「貸付共用給水装置」という。)については、これに変更を加え、又はこれから分岐することができない。

3 管理者が必要と認めるときは、貸付共用給水装置を譲渡することができる。

(届出義務者)

第5条 条例第7条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の所有権に変動があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするときは、使用者

(3) 使用者に変動のあったときは使用者

(4) 所有者の住所に変動のあったときは所有者

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があったときは使用者又は総代人

(6) 給水装置の用途の変動があったときは使用者

(7) 消火のため私設消火栓を使用したときは使用者

(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするときは使用者

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第6条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者がその必要なしと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第7条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水のおそれがないよう設計し、及び施工しなければならない。

2 給水装置には、凍結破壊侵食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすポンプ等と直結してはならない。

4 給水装置は、井河水その他供給管と直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水し、又は供給する水以外の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

第8条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用料その他の事情を考慮して管理者が許可する。

(受水槽の設置)

第9条 条例第27条第1項第1号の専用給水装置、同項第2号の共用給水装置において、一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合において受水槽を設けなければならない。

第10条 条例第10条第1項の給水装置工事(以下「工事」という。)の材料は、日本産業規格又は日本水道協会検査に合格したもので所定の位置に容易に消えない適当な方法で明確に表示したものでなければならない。

2 前項の規定以外の材料で管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

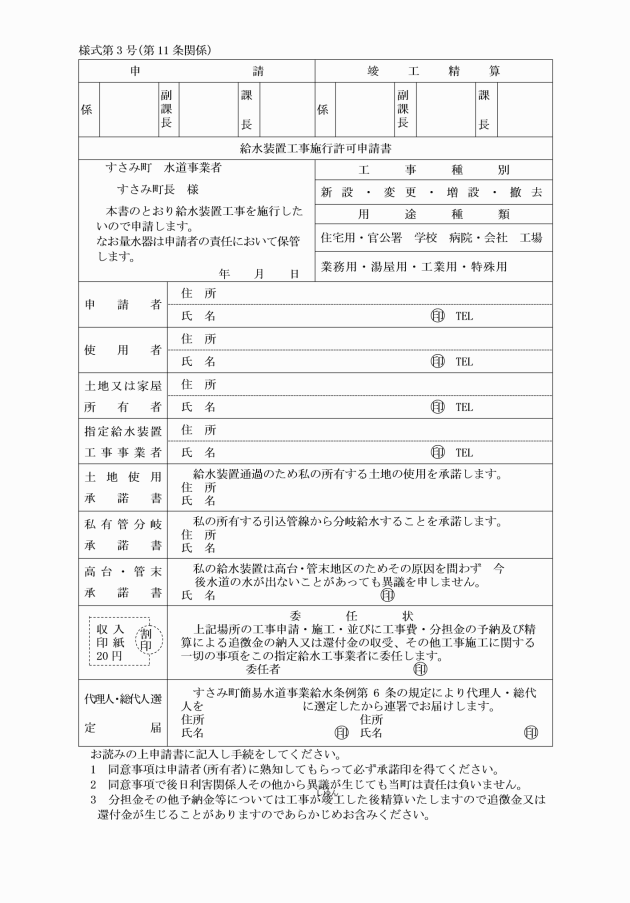

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込書の誓約書

(工事の設計)

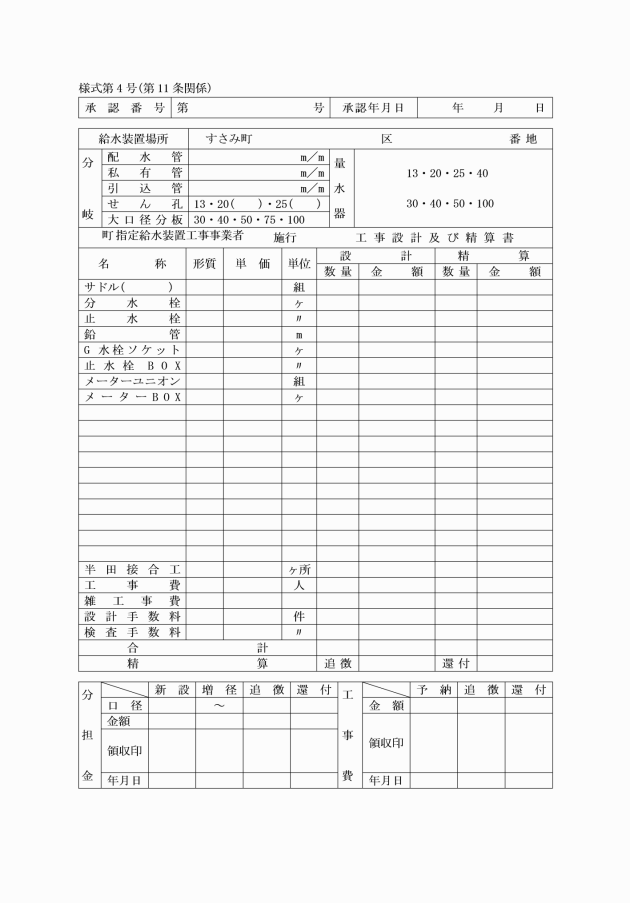

第13条 条例第12条に規定する設計は、時価の標準単価に従い作成し、その設計範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(工事施工の許可申請)

第14条 条例第12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、第11条の申請書等のほか、条例第12条第2項の指定給水装置工事事業者の氏名を記載した施工許可申請書を提出しなければならない。

(工事の変更及び取消し)

第15条 工事の申込者が工事を変更し、又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

2 第11条の申請書等を提出した日から30日以内に工事費予定額を前納しないときは、工事申込みを取り消したものとみなす。

(材料の検査)

第16条 条例第14条に規定する検査を受けようとする材料は、前もって町に登録の申請をしなければならない。

2 材料の検査は、次の各号について行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、検査の一部を省略し、又は項目以外の検査を行うことがある。

(1) 外観検査

(2) 形状寸法検査

(3) 重量検査

(4) 材質検査

(5) 水圧検査

(6) 溶解検査

(7) 塗装めっき検査

3 検査に合格した材料には管理者が別に定める合格証印を表示する。

(工事費の精算)

第17条 条例第15条第3項の規定により還付し、又は追徴できるときは、前納金と精算額との差額が、50円未満の場合をいう。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に時価の標準単価を乗じて算出する。また、燃料接合材料等の数量単価についても同様とする。

(2) 労力費は、管類の継手作業栓類の取付作業、掘削作業その他の作業についてもそれぞれの作業に要する労力費は時価の標準単価をもって算出する。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。

(4) 間接経費は、監督料損料及び事務費とし、材料費と労力費の合計額に100分の3、100分の5、100分の12を乗じた額とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その額を減免することができる。

(給水装置の修繕)

第19条 条例第17条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が時価の標準単価により算出し徴収する。

2 町が施工した工事で、竣工後6箇月以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

第3章 給水

(消火栓)

第20条 演習のため私設又は公設の消火栓を使用する場合は、町係員の立会いを求め、その指示を受けなければならない。

2 私設消火栓には町が封印する。

(水量の認定)

第21条 条例第22条第1項ただし書に規定する管理者が必要と認めるときは、メーターの故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)が不明の場合をいう。

2 水量の認定方法は、前3箇月の平均水量又は前年同期における前3箇月の平均水量とする。

(メーターの端数計算)

第22条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取り外しをした月は、この限りでない。

(メーター設置基準)

第23条 メーターは、次の基準により、設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集団住宅等で管理者が必要と認めるものについては、団地ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものについては受水槽ごとに1個

(メーターの設置場所等)

第24条 メーターの貸与を受けた者は、メーター設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ履行しないときは、町が施工してその費用を違反者から徴収することができる。

3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(1) 給水装置については、その構造材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(3) 管理者の検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第26条 条例第24条第3項の管理者が別に定める損害額とは、時価の標準価格とする。

第4章 料金及び手数料

(用途の適用基準)

第27条 条例第30条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 計量器による水道料金

ア 専用給水装置

用途 | 適用基準 |

住宅用 | 一般専用栓として使用するもの(主として営業又は業務のため水道の使用を必要としないもの)の用に供するもの |

官公署、学校、病院 | 官公署、学校、病院又はこれに準ずるものの用に供するもの |

会社、工場業務用 | 営業又は業務のため簡水を使用するもの 旅館、民宿、料理飲食、食品冷凍、冷蔵業、牛乳販売業、食品販売業、植物性食品営業(菓子製造業、氷製造販売、清涼飲料水製造、トーフ製造、めん類製造)クリーニング業、理容美容業、醸造業、生魚魚介類販売業、鳥獣肉業、青物青果商、牛馬車業、医師薬局業、搾乳業、缶詰製造業、水産加工業、自動車業、金融業、製材業、養豚業、行政官庁の営業許可を有するもの及びその他については管理者の認定による。 |

工業用 | 1箇月600立方メートル以上の水量を使用し、工業用として管理者が認定するもの |

湯屋用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場の用に供するもの |

特殊用 | 土木工事、建築工事、噴水、泉池、船舶、滝等、管理者が特殊用として認めるもの |

イ 共用給水装置1戸について

住宅用 | 一般専用栓として使用するもの |

(資料提出の請求)

第28条 用途の適用又は水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用中止又は廃止の届出がない場合の料金)

第29条 条例第7条の規定による使用中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金及びメーター料を徴収する。

(料金の月計算)

第30条 料金は、前月の点検定例日の翌日から、当月の点検定例日までを1箇月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。

第31条 条例第22条第2項ただし書の規定により、定例日を変更したため、1月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については、条例第27条の規定を準用する。

(1) 条例第42条の規定により、給水を中止された者で将来も滞納のおそれのあるものに対しては、2月分以内の料金概算額

(2) 土木工事、建築工事等のため臨時に給水装置を使用するものに対しては、使用期間中の料金概算額予定期間が3月以上にわたるものについては、3月分の料金概算額

(料金等の徴収方法)

第33条 料金その他の納付金は、集金の方法をもって徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、納付通知書その他の方法により納付させることができる。

(料金等の領収及び取扱人印)

第34条 集金の方法で徴収する料金その他納付金に対する領収書は、すさみ町簡易水道事業企業出納員の領収印があるものに限り有効である。

第5章 分担金

(分担金)

第35条 条例第38条の規定による分担金の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 宅地等とみなされる土地(道路、水路、公園等の公共用地で町に帰属するものを除く。)について、給水を受けようとするもの。ただし、対象面積のうち500平方メートルを控除する。

(2) 地上4階以上(1階が駐車場等の場合も含む。)の建築物を建築し給水を受けようとするもの。

(3) 床面積150平方メートル以上の工場等を建築し、給水を受けようとするもの(公共用施設で町に帰属するものを除く。)

第36条 分担金の額は、次の各号に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号にかかる分担金 敷地面積1平方メートル当たり1,000円

(2) 前条第2号にかかる分担金 床面積1平方メートル当たり1,000円

(3) 前条第3号にかかる分担金 床面積1平方メートル当たり500円

第37条 分担金の納付は、次のとおりとする。

(1) 第35条第1号にかかる分担金は、給水を開始する前日までに全額を徴収する。

第38条 条例第39条第1項第1号の口径100ミリメートル以上の分担金については、13ミリメートルの分担金の額にそれぞれ次の率を乗じた額とする。

150ミリメートル 375.09 200ミリメートル 570.21

2 条例第39条第1項第2号ただし書の管理者がその必要がないと認めるものは、官公署とする。

3 条例第39条第1項第3号の既納の分担金を還付できる特別な場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 分担金を納付した後竣工検査前に工事を取り消し、装置を撤去したものについて還付する。

(2) 増径工事で分担金を納入したのちメーターを貸与するまでに、工事の変更により増径を必要としなくなったときは、申出により徴収した差額を還付する。

(3) 分担金を納入後竣工検査まで工事内容の変更、戸数の変更、口径の変更等により届出のあった場合はその差額を還付する。

(取扱基準)

第39条 分担金について細部の取扱いについては管理者が別に定める。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。